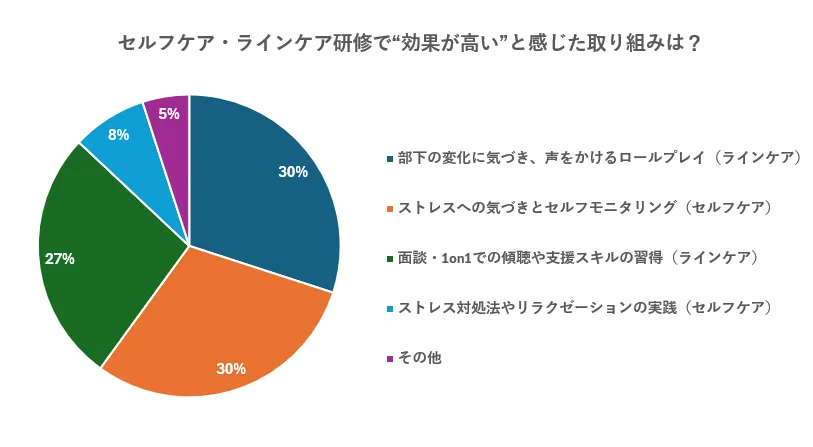

セルフケア・ラインケア研修で“効果が高い”と感じた取り組みは?【産業保健スタッフの投票結果から】

はじめに

メンタルヘルス対策の基本となる「セルフケア」「ラインケア」研修。

従業員自身のストレスへの気づきや、管理職の対応力向上を目的に多くの企業で実施されていますが、現場では研修を実施しても、行動変容に結びつかないといった声も少なくありません。

今回の投票では、現場でセルフケア・ラインケア研修で“効果が高い”と感じた取り組みについて伺いました。

投票結果(概要)

期間: 2025年10月18日〜10月24日

投票数: 37票

結果

- 部下の変化に気づき、声をかけるロールプレイ(ラインケア):30%

- ストレスへの気づきとセルフモニタリング(セルフケア):30%

- 面談・1on1での傾聴や支援スキルの習得(ラインケア):27%

- ストレス対処法やリラクゼーションの実践(セルフケア):8%

- その他:5%

各項目の傾向と対応のヒント

部下の変化に気づき、声をかけるロールプレイ(ラインケア):30%

最も多かったのは「部下の変化に気づき、声をかけるロールプレイ」。

管理職には、まず「部下の変化に気づく」という視点を持ち、あわせて「メンタルヘルス不調のサイン」のポイントを理解することが求められます。また、部下にどうやって声をかけたらいいかわからない、どこまで聞いてよいのかわからない、といった声も多く聞かれます。ロールプレイを実施することで、実際に声をかけられた部下の立場も体験することができ、部下の立場を考えた声かけの方法を学ぶ機会を提供することができます。

対応のヒント

- メンタルヘルス不調のサインとしてみるべきポイントを伝える

- 管理職の立場、声をかけられた立場双方を体験できるようにする

- ロールプレイ後、やってみてどう感じたか、参加者同士で振り返る時間を設定する

ストレスへの気づきとセルフモニタリング(セルフケア)30%

同率で多かったのが、セルフケアの基本である「ストレスへの気づきとセルフモニタリング」。

従業員自身が、メンタルヘルス不調のサインや自分の変化に早く気づけるようになることで、休養や相談など適切な対応が取りやすくなります。相談窓口の情報提供とあわせて実施すると効果的です。

対応のヒント:

- 研修にワークを盛り込み、従業員自身が自分を振り返る機会を設定する

- 定期的にセルフチェックを促す仕組み(イントラネットで情報提供、アンケートフォームによる簡単なストレス状態のチェックなど)を導入

面談・1on1での傾聴や支援スキルの習得(ラインケア)27%

「傾聴」や「相談後の対応、支援」は、部下との信頼関係を構築し、適切な支援につなげるために必要不可欠です。一方で、管理職の中には「どこまで聞いてよいかわからない」「専門的な支援が必要な場合の線引きが難しい」といった声もあります。

対応のヒント:

- “傾聴”だけでなく“つなぐ”スキル(人事・産業保健へつなぐ基準)についても研修内容に盛り込む

- 情報の取り扱いや、管理職として把握しておくべきこと、そうでないことの基準を伝える

ストレス対処法やリラクゼーションの実践(セルフケア)8%

ストレス対処法やリラクゼーションの実践は、従業員のセルフケアにおいて有効ですが、「研修で学んでも続かない」「一過性で終わってしまう」といった課題が多く挙げられています。従業員自身がストレスとうまくつきあっていくために重要なのは、日常の中で無理なく続けられる方法を提供することです。また、従業員が自ら相談行動をとれるようにすることも、ストレス対処法としては重要です。個人だけでなく、職場全体で相談しやすい雰囲気づくりや、無理せず休養をとることができる環境をつくることも必要です。

対応のヒント:

- 職場単位での“リフレッシュタイム”の導入を検討

- 社内、社外の相談窓口の紹介をする

- 休養や休暇がとりやすい雰囲気づくり

今後の展望

メンタルヘルス対策におけるセルフケア・ラインケア研修では、「体験的な学び」や「実践を意識した研修設計」が効果を高めるポイントです。今後は、単発の研修にとどまらず、定期的な振り返りを取り入れながら、“実践を支える仕組み”として職場全体で取り組んでいくことが求められます。