はじめに🔰

少子高齢化により労働人口が減少するなか、企業においては、ひとりひとりが長く元気に働ける環境づくりがこれまで以上に重要になっています。

医療の進歩により、治療を続けながら働くことも十分に可能になってきました。こうした背景から厚生労働省は、「治療と仕事の両立支援」を企業の努力義務として位置づけ、誰もが安心して働き続けられる職場づくりを後押ししています。

治療と仕事の両立支援を実現させるためには、就労に影響を与えうる疾患の症状や治療についての特徴(疾病性 | さんぽLAB)を理解し、事例性(事例性 | さんぽLAB)について検討することが必要となります。

事業場が適切な措置や支援が実施できるよう、産業保健スタッフは、必要な情報を適切に取得したり、措置や支援について共に考えるコーディネーターとしての役割が求められます。

本コンテンツでは、疾患別に、就業を支援するうえで必要な情報と配慮内容を中心とした【疾患別 治療と仕事の両立支援ガイド】として配信していく予定です。

それらのガイドを活用いただくために、本記事では、全ての疾患に共通する、治療と仕事の両立支援の体制整備や進め方について解説します。

目次📝

1.両立支援と産業保健

2.両立支援のための環境整備

3.両立支援の進め方

4.まとめ

1 .両立支援と産業保健

■安全配慮義務の履行と合理的配慮の提供

治療と仕事の両立支援においては、業務によって疾病が悪化・再発したり、労働災害につながったりしないよう配慮することが不可欠です。これは、事業者が労働契約に基づき負っている「安全配慮義務」の一環でもあります(安全配慮義務 | さんぽLAB)。加えて、疾病や障害により就業に制約がある労働者に対しては、障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく「合理的配慮の提供義務」も関係します(合理的配慮 | さんぽLAB)。両立支援を検討する際には、単に業務を継続させることだけでなく、「働き続けることが健康を損なう原因にならないか」という視点を持つことも重要です。

■労働者本人から申し出やすい環境づくり

治療と仕事の両立支援は、労働安全衛生法(安衛法)による健康診断の事後措置を除き、『本人の申し出』を前提としており、主体となって取り組むのは労働者本人であり、事業者はそれを支援するという立場です。

そのため、労働者本人が主治医の指示に基づいて適切に治療を受けたり、服薬や生活習慣改善に取り組むことが最も重要となります。

▶自己保健義務について(自己保健義務 | さんぽLAB)

さらに、労働者本人が、自分の健康について上司や人事労務担当者、産業保健スタッフなどに相談しやすい環境を作ることも重要です。

■健康情報の取り扱い

治療と仕事の両立支援を実施するためには、健康情報を扱うことが必要です。これらの情報は、要配慮個人情報(個人情報の取扱いって?産業保健スタッフが健康... | さんぽLAB)となります。そのため、法定の健康診断等を除いて、本人の同意なく、事業者が情報を取得してはなりません。取り扱う範囲やその目的などを明確にし、労働者に説明した上で、同意を得て情報を取得することが重要です。健康情報の取り扱いに関する社内規定を定め、これらを明記するようにしましょう。

▶健康情報取扱規程について(「健康情報取扱規程」チェックリスト/解説記事... | さんぽLAB)

2 .両立支援のための環境整備

■事業者による基本方針等の表明と労働者への周知

まずは、両立支援体制の整備について、衛生委員会等の場で事業場としての基本方針や具体的な対応方法についての事業場内ルールを作成し、すべての労働者に周知することが、必要です。必要に応じて就業規則の見直しや活用ルールについても整備するよう働きかけましょう。

<両立支援のルールとして決めておくとよい事柄>

・休暇、休職制度

・就業形態や就業場所等

・テレワークやフレックス制度、時差出勤など

・中抜け制度や時間休、などの制度

・再雇用・カムバック制度・ジョブリターン制度

・健康情報の取り扱いについて

・診断書提出の基準(●日以上欠勤した場合、●日以上連続で体調不良で休んだ場合、就業上の配慮を求める場合)など

■両立支援に関する意識啓発

治療と仕事の両立支援を必要とする本人だけでなく、上司や同僚となる可能性があるすべての労働者に対して、研修等を通じた意識啓発を実施することが必要です。

事業場が一体となって取り組めるよう、事業場全体に働きかけるようにしましょう。

■相談窓口の明確化

治療と仕事の両立支援は、基本的に労働者からの申し出を前提としています。ただし、法定の健康診断による事後措置として実施する支援は、この限りではありません。そのため、申し出をするための方法や窓口について明確にし、支援が必要となった際に労働者が安心して相談や申し出ができるようにしておく必要があります。情報の取り扱いについても明確にし、すべての労働者に周知するようにしましょう。

■関係者の役割の整理と対応の手順

労働者からの申し出があった場合に、労働者本人、人事労務担当者、上司や同僚、産業保健スタッフなどの役割について、あらかじめ整理し明確にしておきましょう。情報の取り扱い範囲とともに整理しておくことで、円滑な支援につながります。

■ツールの作成や仕組みづくり

主治医からの意見聴取をする際に様式や、労働者の就業状況に関する情報を主治医に提供するための様式、産業医の意見書など、必要な様式をあらかじめ定めておくことで、担当者間の連携が円滑となり、これらを効率よく実施することが可能となります。

▶治療と仕事の両立に関する勤務情報提供書【Wo... | さんぽLAB

▶就業上の配慮に関する意見書【Wordフォーマット】 | さんぽLAB

▶職場復帰支援に関する情報提供依頼書【Exce... | さんぽLAB

3 .両立支援の進め方

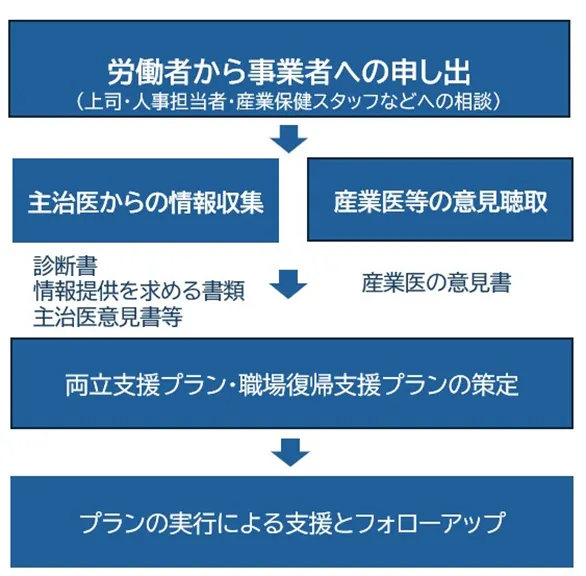

■両立支援の流れ

治療と仕事の両立支援の大まかな流れについて下記に記載します。

両立支援を必要とする労働者が、主治医に対し自身の仕事に対する情報を提供(治療と仕事の両立に関する勤務情報提供書【Wo... | さんぽLAB)し、就業継続の可否や、必要な配慮等についての主治医の意見を収集し、それを事業場に提出します。

企業・事業者は主治医からの意見を踏まえて産業医に意見聴取(就業上の配慮に関する意見書【Wordフォーマット】 | さんぽLAB)し、就業上の措置や配慮内容等を決定します。

事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断し、就業上の措置等を決定した場合、必要に応じて、具体的な措置や配慮内容及びスケジュール等についてまとめた計画を策定することが望まれます。これを両立支援プラン(両立支援プラン/復職支援プラン【Wordフォ... | さんぽLAB)といいます。プランの実施中にも、症状や治療の状況や、業務内容等も変化することが考えらえるため、継続的に支援できるよう、確認や見直しを定期的に実施することが必要です。

■両立支援の検討に必要な情報

両立支援を実施するためには、下記のような情報を取得する必要があります。情報の取得は、目的に合わせて必要最低限とするよう努めましょう。

今後、下記の情報について、疾患別にまとめたものを配信していく予定です。

●症状や治療についての情報

・症状

・入院や通院の必要性とその期間、頻度

・治療の内容、今後のスケジュール

・通勤や業務の遂行に影響を及ぼし得る症状や副作用の有無とその内容

●退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する医師の意見

●就業上の措置に関する意見

(業務内容や避けるべき作業、時間外労働の可否や上限、出張の可否、夜勤の可否など)

●その他配慮が必要な事項に関する意見(通院時間の確保や休憩場所の確保など)

■両立支援を必要とする労働者からの情報提供

治療と仕事の両立支援は労働者の申し出から始まります。

健康診断の結果に基づいて医療機関を受診した場合も、主治医等と相談した結果、治療と仕事の両立支援が必要だと労働者が判断した場合、事業場内ルールに基づいて、支援に必要な情報を収集し、事業者に提供することがまずは必要となります。

この際に、必要な情報を労働者が収集できるよう、必要な様式を提供したり、書面作成の支援や、手続きについての説明を、産業保健スタッフや人事労務担当者が連携して実施することが求められます。

また、これらの情報が両立支援を実施するうえで十分でない場合は、労働者の同意を得たうえで産業医や産業保健スタッフから、主治医へ連絡し必要な情報を収集することも検討しましょう。

■就業継続の可否、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する産業医等も意見聴取

事業者は、本人や主治医から提供された情報を基に、就業継続の可否や、就業制限などの就業上の措置についての意見を産業医から聴取することが必要です。

産業医や産業保健スタッフはこれらの意見を述べる際に、事業場の状況についても情報収集し、必要な制限や配慮事項について、本人や事業場と共に考える、という姿勢が重要です。

■就業上の措置及び就業上の配慮についての検討と実施

事業者は、主治医や産業医等の意見に基づき就業上の措置について検討し、実施する必要があります。これらを決定する際には、労働者本人の意向や事業場の実情も考慮し、十分な話し合いを通じて、労働者本人と周囲で働く人の了解が得られるよう努めることが重要です。

これらの話し合いに産業保健スタッフが同席し、両者の話し合いが円滑に進むようサポートするのもよいでしょう。

措置を検討する際には、疾病により安易に就業を禁止するのではなく、可能な限り配置転換や、勤務時間の短縮などを行い、就業の機会を失わせないよう注意することが必要です。

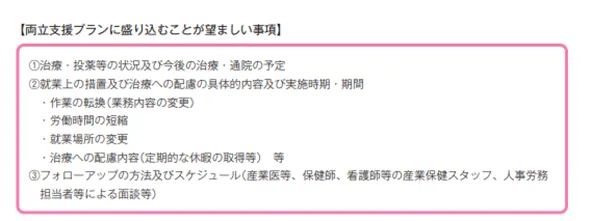

■両立支援プラン・職場復帰支援プランの策定

治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、必要な就業上の措置や配慮内容、スケジュールについてまとめた計画(両立支援プラン)を策定することが望まれます。策定にあたっては、産業保健スタッフや主治医と連携し、事業者と労働者が共に策定するとよいでしょう。これを書面にまとめ、労働者と管理監督者も共有するようにしましょう。また、一定期間、仕事をお休みする場合には、復職の際に職場復帰支援プランを作成します。

出典:事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

■両立支援プラン・職場復帰支援プランの実施とフォローアップ

治療や症状の経過によっては、必要な措置や配慮の内容などが変わることも少なくないため、プランを定期的に見直すことが必要です。見直しの時期については、プランの策定時に定めるようにするとよいでしょう。

■周囲へのフォロー

就業上の措置や配慮を実施した労働者がいる場合、その上司や一緒に働く同僚に負荷がかかるケースも多くあります。

そのため、周囲の人に対し、労働者本人の同意を得たうえで、必要最低限の情報を開示し説明することも必要です。また、事業者は周囲に過度な負荷がかからないよう配慮をしたり、周囲の人からの相談にも、人事労務担当者や産業保健スタッフが応じるような環境を整えることで、円滑な両立支援につながります。

4 .まとめ

治療と仕事の両立を実現するためには、労働者本人、事業者が共に理解することはもちろん、事業場全体で取り組むことが必要です。

労働者の健康を守るという視点はもちろん、配慮や制限が過度にならず、適切に実施するためには、必要な情報を収集し対応方法を検討し、関係者が連携することが必要不可欠です。

就業に影響する可能性のある症状や、治療内容について適切な情報収集を実施し、事業者とともに就業上の措置について検討できるよう、本コンテンツをご活用ください。

参考文献

厚生労働省. 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001225327.pdf

厚生労働省. 治療と仕事の両立のための就業規則規程例集

https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/2397/202304261335406545.pdf

労働者健康安全機構. 産業保健21第119号

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/pdf/119_p24-25.pdf