はじめに

従業員からの相談内容は、時代や職場環境の変化とともに変わっていきます。

産業保健スタッフにとっては「いま現場で増えている相談は何か」を把握することが、効果的な支援や施策立案につながります。

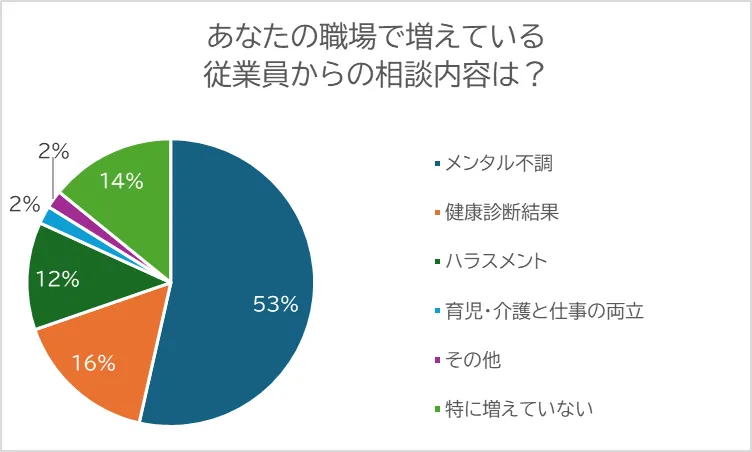

今回、さんぽLABでは産業保健スタッフを対象に「あなたの職場で増えている従業員からの相談内容は?」という投票を実施しました。

その結果から、現場の最新動向と対応のヒントを探っていきます。

投票結果(概要)

期間:2025年8月16日〜22日

投票数:43件

結果:

- メンタル不調 53%

- 健康診断結果 16%

- ハラスメント 12%

- 育児・介護と仕事の両立 2%

- その他 2%

- 特に増えていない 14%

各項目別の傾向と取り組みのポイント

メンタル不調(53%)

過半数を占めたのはメンタル不調に関する相談です。

長時間労働、働き方の多様化、人間関係のストレスなどが背景にあり、心身の不調を訴える従業員は年々増加傾向にあります。

対応のポイント:

- 早期発見のための面談体制や相談窓口の充実

- ラインケア・セルフケア研修による一次予防

- メンタル不調者の復職支援フロー整備

健康診断結果(16%)

2番目に多かったのは健診結果をめぐる相談です。

生活習慣病リスク(高血圧・糖尿病など)の指摘があった従業員からの不安や改善方法の相談が増えているのかもしれません。

対応のポイント:

- 健診結果説明会や保健指導の実施

- 生活習慣改善に向けた社内施策(運動プログラム、食堂メニュー改善など)

ハラスメント(12%)

依然として相談が増えているのがハラスメント問題です。

パワハラ・セクハラだけでなく、マタハラやカスハラ(カスタマーハラスメント)といった新しい類型も注目されています。

対応のポイント:

- 相談窓口の設置と周知徹底

- 管理職へのハラスメント防止研修

- 相談者のプライバシー確保と迅速な対応

育児・介護と仕事の両立(2%)

割合は少ないものの、今後さらに増えると予想されるのが両立支援の相談です。

高齢化や働き方改革の影響で、介護と仕事の両立支援は企業の喫緊の課題となっています。

対応のポイント:

- 両立支援制度の周知

- フレックスタイムや在宅勤務の活用促進

- 相談者に合わせた柔軟な働き方の調整

特に増えていない(14%)

一方で、特に相談が増えていないと回答した事業所も一定数存在しました。

現状に課題が少ない場合も、潜在的なリスクを把握しておくことが重要です。

対応のポイント:

- 定期的なアンケートや相談窓口の利用状況チェック

- 潜在ニーズを把握するための小規模ヒアリング

投票結果から見える傾向と今後の展望

今回の投票から、

- メンタル不調の相談が圧倒的に増えている

- 生活習慣病リスクなどに関係する健康診断結果に関する相談も増加傾向

- ハラスメントや両立支援など多様なテーマに広がりつつある

という現場の姿が見えてきました。

産業保健スタッフとしては、「従業員が相談しやすい環境づくり」と「課題ごとに適切な専門家や制度につなぐ仕組みづくり」が重要となっているといえるでしょう。

まとめ

- 相談内容の最多は「メンタル不調」(53%)

- 健診結果(16%)、ハラスメント(12%)も増加傾向

- 両立支援は現状少数派だが今後拡大が予想される

- 相談窓口の整備と早期対応が今後の鍵

職場の課題を整理する際は、ぜひ今回の結果を参考にしてください。

「相談対応の仕組み」や「従業員サポート」についてお悩みの方は、ぜひ以下のカウンセリングサービスをご覧ください。