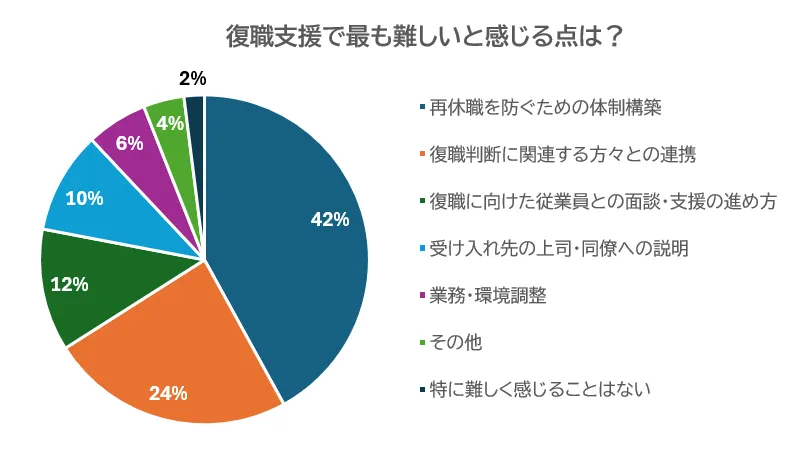

復職支援で最も難しいと感じる点は?【産業保健スタッフの投票結果から】

はじめに

休職者の復職支援は、産業医や保健師、人事担当者が連携し、慎重かつ計画的に進めることが求められます。復職に至るまでのプロセスだけでなく、再休職を防ぐための継続的な支援体制の構築も欠かせません。

今回の投票では、現場の産業医・保健師の皆さんが「復職支援で最も難しい」と感じるポイントについて伺いました。

結果概要

期間:2025年10月4日〜10月10日

投票数:50票

結果:

・再休職を防ぐための体制構築:42%

・復職判断に関連する方々との連携:24%

・復職に向けた従業員との面談・支援の進め方:12%

・受け入れ先の上司・同僚への説明:10%

・業務・環境調整:6%

・その他:4%

・特に難しく感じることはない:2%

各項目の傾向と対応のヒント

再休職を防ぐための体制構築(42%)

最も多かったのは「再休職を防ぐための体制構築」。

復職支援は「復職させること」ではなく、「復職後に安定して働ける状態を保つこと」が本質です。一方で、復職後のフォロー体制が個人任せになりがちで、支援の継続性をどう担保するかが課題とされています。

対応のヒント

・復職後フォローアップ面談の定期化

・上司・人事・産業医の情報共有体制の明確化

・早期再燃リスクのサインを共有できる仕組みづくり

復職判断に関連する方々との連携(24%)

復職の可否判断には、主治医・産業医・人事・上司など多職種が関与します。

情報共有や意見調整が難航することも多く、関係者間の「連携不全」が復職プロセス全体に影響を及ぼすケースも見られます。

対応のヒント

・意見書や面談記録の共有ルールを整備

・会議やケースカンファレンスなど定期的な意見交換の場を設ける

・各職種の役割を整理し、判断プロセスを明文化する

復職に向けた従業員との面談・支援の進め方(12%)

復職支援では、従業員本人の不安や焦りに寄り添いながらも、職場復帰に向けた現実的なステップを一緒に考えていくことが求められます。

一方で、支援の範囲や関わり方のトーンに迷う場面も多く、担当者にとっても判断が難しい領域です。支援の中には、復職前の準備段階として「試し出勤(リハビリ出社)」を取り入れる方法もあります。実際の勤務環境や通勤負荷を確認しながら、無理のない復帰につなげる有効な手段です。

対応のヒント

・面談時は「いつ・どのように業務へ戻るか」を一緒に整理する姿勢を意識

・段階的な復帰を前提に、スモールステップで目標を設定

・試し出勤(リハビリ出社)を含む復職支援プランを検討

・支援内容をテンプレート化し、担当者間での対応のばらつきを防ぐ

受け入れ先の上司・同僚への説明(10%)

復職支援では、本人への配慮だけでなく、受け入れ先である上司や同僚の理解を得ることも欠かせません。復職直後は、本人も「早く周囲の期待に応えたい」「迷惑をかけたくない」と焦ることが多く、つい無理をして再発につながるケースもあります。そのため、上司や同僚に対しても「焦らず、段階的に復職を進めることが大切」であることをあらかじめ伝えておくことが重要です。

対応のヒント

・本人の同意を得たうえで、共有すべき情報の範囲を明確にする

・「無理をさせない」「焦らせない」ことが本人の回復を支えるという視点を職場全体で共有する

・必要に応じて、復職支援やメンタルヘルスに関する研修・ミーティングを実施し、理解を促す

業務・環境調整(6%)

復職後の配置や業務量の調整は、人員や体制の制約から柔軟に対応しづらい場合があります。

しかし、「早く戻すこと」よりも「無理をさせないこと」が何より大切です。

焦りによる再休職を防ぐためにも、段階的に業務へ慣らしていく工夫が求められます。

対応のヒント

・一時的な業務軽減やテレワークなど、段階的復職制度を活用

・本人・上司・人事での合意形成を丁寧に進める

・定期的なフォロー面談で負荷のかかり方を確認する

今後の展望

再休職を防ぐためには、本人・上司・産業保健スタッフがそれぞれの立場で役割を果たし、長期的なフォローアップ体制を整えることが欠かせません。

今後は、復職支援を“属人的な対応”から“仕組みとして運用できる体制”へと移行していくことが求められます。たとえば、厚生労働省が公表する「職場復帰支援の手引き」に沿って、面談記録や復職判定会議の運用ルールを明文化し、PDCAを回せる体制を整備することが、安定した職場復帰と組織全体のメンタルヘルス推進につながるでしょう。