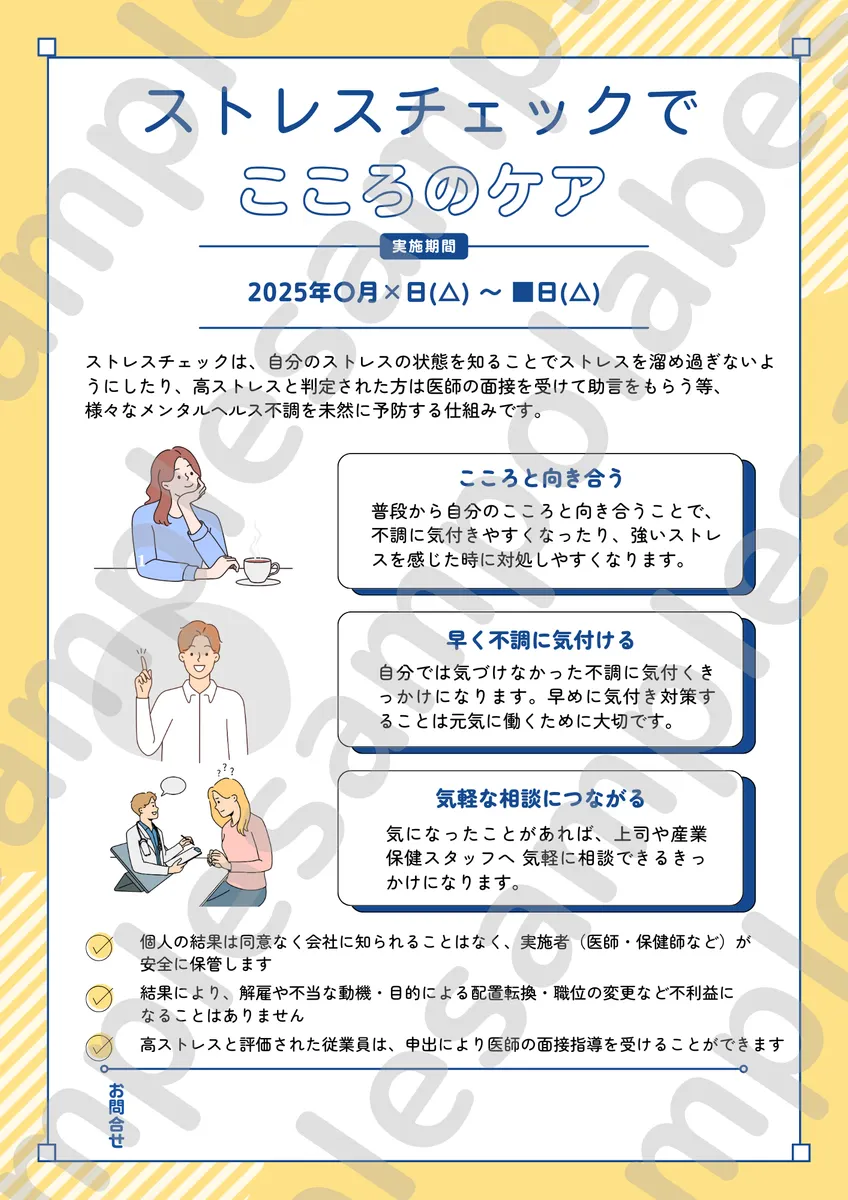

ストレスチェックの受験率を上げたい方へ

ストレスチェック案内用のポスターをご用意しました。メールへの添付や社内掲示などにご活用ください。PowerPoint形式ですので、内容やデザインを自由に編集してご利用いただけます。

こちらからPowerPoint形式でダウンロードいただけます。

ストレスチェック制度の概要と実施の流れ

ストレスチェックとは、労働者の心理的な負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした検査です。2015年12月から、常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、年1回の実施が義務付けられています。現在は50人未満の事業場については努力義務とされていますが、2025年5月の労働安全衛生法改正により、今後は小規模事業場にも義務化されることが決定されました。

▶法改正に関する詳細はこちら

この制度の最大の狙いは、労働者が自らのストレスに気づくきっかけを得ること、そして集団分析を通じて職場環境の改善につなげることにあります。したがって、個々の不調を直接発見すること自体が目的ではない点に注意が必要です。

▶ストレスチェックに関する体制構築は「法令チェック」へ

実施前準備

事業者は、衛生委員会などで以下の事項を審議して規程を定めます。周知方法や実施体制、評価基準、結果の保存方法、不利益取扱いの防止などを定める必要があります。決定した規程は労働者へ説明し、理解を得ることが求められます。

実施

調査票には「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の活用が推奨されており、仕事のストレス要因・心身の反応・周囲のサポートを評価します。ストレスチェックの回答は、実施者や実施事務従事者以外が閲覧することは禁止されています。

近年では、標準的な57項目に加え、ワークエンゲージメントやハラスメントなどを含む80項目の調査票を使用する事業場も増えており、より詳細なストレス評価で職場改善につなげやすくなっています。

面接指導・事後措置

高ストレス者と判定された労働者のうち、実施者が必要と判断した場合には、医師による面接指導が行われます。面接指導の申し出は労働者から事業者に行われます。面接指導自体は産業医などの医師が行いますが、その実施責任は事業者にある点に注意が必要です。面接後、医師は1か月以内に就業上の措置に関する意見を事業者に伝え、その内容は5年間保存することが義務付けられています。

集団分析

事業者は、実施者にストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を踏まえて、職場環境の改善に努めるよう定められています。原則として10人以上の集団を対象にすることが推奨されます。部署をまとめるなどして少人数職場にも対応可能ですが、個人が特定される恐れがある場合は不適切です。改善の取り組みは、産業保健スタッフと管理監督者が協力して進めることが大切です。

結果の保存と報告

個人結果は本人同意があれば事業者が保存し、同意が得られなければ実施者等が保存します。いずれも厳格な健康情報の管理が求められます。また、事業者は所定の様式により、検査結果等を労働基準監督署へ報告する義務があります。

まとめ

ストレスチェック制度は、法令遵守にとどまらず、職場の健康づくりを推進するための大切な仕組みです。現在は50人以上の事業場が対象で、50人未満の事業場には努力義務とされていますが、今後は小規模事業場にも義務化されることが正式に決定しています。

すべての職場でストレスチェックを活用し、セルフケアや職場環境改善といった一次予防に取り組むことが、健全で働きやすい環境づくりにつながります。