「睡眠時無呼吸症候群ってどんなリスクがあるの?」

「健康診断のときどうやって対応すればいいんだろう…」

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、眠気や集中力低下を引き起こし労災や生産性低下の要因となります。産業保健師にとって従業員の健康管理だけでなく労働安全衛生の観点からも重要な課題ではないでしょうか。 SASの早期発見や対処で労災や交通事故を防げます。大切なのはSASの正しい理解や対策です。

本記事ではSASの基本的な知識と、職場での対応のポイントについて説明します。 この記事を読めばSASについて深く理解でき、従業員の把握や対処ができるようになるでしょう。

<目次>

1.睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?病態とリスクの基本

2.SASが労働安全に与える影響

3.健康診断でSASをどう把握する?

4.産業保健師ができる初期対応

5.産業医・人事との連携ポイント

6.まとめ:SASを把握してすぐに対応できるようにしよう

1.睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?病態とリスクの基本

SASは睡眠中に10秒以上の無呼吸や低呼吸が反復する病気です。

上気道閉鎖や中枢性の呼吸調整障害により換気が阻害され低酸素血症や睡眠分断を招きます。睡眠中に繰り返し呼吸が止まると、酸素濃度が低下します。大きないびきをかいたり、睡眠中に呼吸が止まったりして家族から指摘されるケースも少なくありません。

睡眠中の酸素濃度低下は動脈硬化を進ませ、心筋梗塞や脳梗塞を併発することもあります。睡眠不足によるストレスは血糖値やコレステロール値を高くし、生活習慣病やメタボリックシンドロームを引き起こします。

SASは日中に強い眠気が出て事故の原因となることもあるため、速やかに専門の医療機関で検査や治療の推奨をしましょう。

さんぽLABでは、睡眠時無呼吸症候群の原因やメカニズム、仕事や健康上におけるリスクを解説した衛生講話資料を公開しております。以下よりPDF形式で無料ダウンロードできますので是非情報提供にご活用ください👇

2.SASが労働安全に与える影響

SASは居眠り運転や集中力低下を招き、交通事故や労災リスクを高めます。

SASが労働安全にどんな影響を与えるのか解説します。

◆居眠り運転

SASは居眠り運転を引き起こす大きな要因の一つです。

SASは深い睡眠が得られないため日中に強い眠気に襲われ、運転中に意識を失う居眠り運転につながります。交通事故を起こしたドライバーの中には、SASが背景にあることが多いと報告されています。

SAS患者は健常者に比べて交通事故率が約2.4倍高いです。長距離運転中に居眠りで車線を逸脱したり、信号を見落として衝突を起こしたりする重大事故につながります。

SASの管理は個人の健康維持だけでなく社会全体の交通安全にも直結するのです。

◆集中力低下

SASは集中力低下を招き、個人だけでなく社会全体にも影響を及ぼします。

集中力低下は会議中の判断ミスや書類の誤記、作業効率低下が起こりプロジェクトの遅延やミス対応の増加につながるからです。

職業能力の低下が続くと社会的信用を失ったり、経済的な損失につながったり様々な影響があります。

SASの早期発見や治療の促進で、労働安全の観点からも問題を未然に防げます。

◆労災リスク

SASは労災リスクを高める重大な要因の一つです。

SASは機械操作ミスや危険物の取扱時の不注意につながり、重大な労災を引き起こす危険性があります。

特に運転業務や重機操作においては突然の眠気や意識低下による死亡事故が報告されています。SASが企業や社会に甚大な損失を与えるケースも少なくありません。

労災リスクを防ぐためには、SASの早期発見と適切な治療が労働安全の観点からも欠かせません。

3.健康診断でSASをどう把握する?

産業保健師は社員や職場からの相談や、社員との保健指導の中でSASを疑わせる訴えに対応することが多いです。健康診断は適切な検査や治療につなげる重要な機会になります。

SASの早期発見と適切な治療につなげるためのポイントについて解説します。

◆問診

健康診断の問診は、SASを早期に見つける大きな機会です。SASは他の疾患を併発していることもあるため既往歴や生活習慣に注意して問診しましょう。

次に医療現場でも使用されているESSの評価チェックについて解説します。

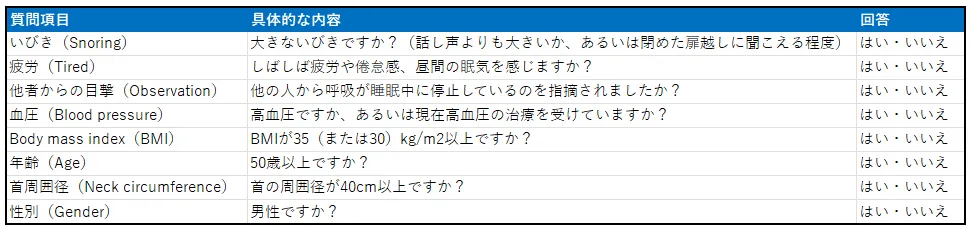

■STOP-Bang質問票

SASの評価にはSTOP-Bang質問票が国際的に広く使用されています。

質問表の合計点が3点以上の場合は閉塞性睡眠時無呼吸症候群のリスクが高いと判断されるため、専門医の受診が必要です。

評価チェックで客観的にリスクを確認し、専門医や医療機関への受診を推奨しましょう。

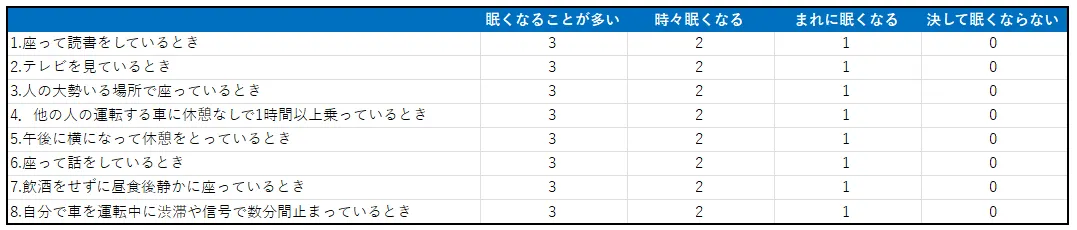

■エプワース眠気尺度(ESS)

エプワース眠気尺度(ESS)の活用で眠気を数値化し客観的に把握できます。

11点以上の場合は精密検査が必要な場合もあるため専門医への相談が必要です。ただし、SAS患者の約3割~5割は眠気の自覚が乏しく、ESSで低スコアとなることも多いです。自覚的な眠気がないSASもあるという認識をしておきましょう。

丁寧な問診はSASの早期発見と適切な検査につながります。

◆スクリーニング

SASのスクリーニングテストは自宅で手軽に実施可能ですが、通常は専門医療機関から検査機器を貸与され実施します。

簡易検査では指先にSpO2センサーを装着し血中酸素飽和度や脈拍数の測定が可能です。鼻にも呼吸センサーを装着することもあり、呼吸の有無や気流の変化を検知します。センサーが外れてしまい1度で測定できない時は、再度測定が可能です。

一方、SASの確定診断には睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)が必要です。PSG検査は検査入院が必要で夜間入眠中の脳波や心電図、酸素飽和度などの体の変化を検査します。

SASのスクリーニングテストは産業医・保健師面談でSASが疑われる人に向けて個別に推奨するとよいでしょう。

◆紹介先

健康診断でSASが疑われた際は、速やかに専門医療機関への紹介が必要です。

紹介先の専門医療機関は以下のとおりです。

- 呼吸器内科:いびきや日中の眠気が強い場合

- 耳鼻咽喉科:鼻づまりや扁桃肥大など上気道の異常を感じる場合

- 循環器内科や脳神経外科:心血管疾患や脳卒中などを合併している場合

呼吸器内科や耳鼻咽喉科では、睡眠ポリグラフ検査を行い確定診断を受けます。重症の場合、呼吸器治療(CPAP)や生活習慣指導が必要です。心疾患や脳卒中など合併している場合は循環器内科や脳神経内科を紹介しましょう。

健診の際は適切な紹介先の確保が、労働者の健康維持と労働安全につながります。

4.産業保健師ができる初期対応

SASが疑われる労働者に対し、産業保健師が健診結果や問診からリスクを把握し初期対応を担うことは重要な役割です。

受診の推奨や生活習慣改善のサポートについて詳しく解説します。

◆受診推奨

産業保健師はSASが疑われる従業員に対し、適切な医療機関の受診を推奨する役割があります。

SASが引き起こす労災や健康リスクを未然に防ぐためにも、早期発見と治療が事故防止につながるのです。

睡眠の質低下や日中の強い眠気を訴える労働者には専門医の受診を促し、適切な検査と治療を支援しましょう。

産業保健師が受診の推奨をして労働者の安全と健康を守り、職場全体の事故リスクを減少させることが可能です。

受診勧奨で断られない伝え方や実践のポイントについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇

◆生活習慣改善のサポート

産業保健師はSASが疑われる従業員に対応としてまずは専門機関での診断と治療を最優先に勧める必要があります。

専門的な検査や治療がSASの症状改善と重症化予防につながるためです。

医師による治療方針が提示された後、体重管理や禁煙、適度な運動や規則正しい睡眠習慣の指導を通じて症状の改善を促します。労働保健師のサポートにより労働者のQOL向上と労災リスク低減が期待できます。

受診の重要性を伝え、医師の方針に従いながら生活面をサポートしていくことが大切です。

5.産業医・人事との連携ポイント

産業保健師はSASが疑われる従業員の健康管理において産業医や人事との連携が必要です。

SASによる事故リスクが高い場合、産業医や人事と協議のうえ就業制限をするなど迅速な対応が求められます。

日中の眠気で業務に支障が出ている従業員の場合、症状や治療内容について産業医と情報共有し本人の同意を得たうえで職場に説明を行います。また、人事には勤務調整や休職支援をする必要性を伝え連携して管理していきましょう。

産業保健師は多職種と連携し、労働者の健康管理と職場の安全確保を両立できます。

6.まとめ:SASを把握してすぐに対応できるようにしよう

産業保健師はSASの理解と対策を通じて労働安全に貢献できます。

SASは眠気や集中力低下で労災や事故のリスクを高めるため、早期発見や対処が大切です。

健康診断だけでなく社員相談や面談、STOP-Bang質問票などを活用し受診推奨や生活習慣改善サポートをしていきましょう。労働安全を守るためには産業医や人事との連携が鍵となります。

SASへの対応を実践し労働者の健康と職場の安全を守り、事故防止につなげていきましょう。

産業保健における睡眠マネジメントについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇

■参考

1)健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~|厚生労働省

2)自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル~SAS対策の必要性と活用~|国土交通省

3)職域における睡眠呼吸障害の予防・治療・フォローアップの重要性|産業医学ジャーナル

4)産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集~産業保健チームを効果的に活用しましょう!~|厚生労働省

5)標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)|厚生労働省

■執筆/監修

<執筆> 百田れんか (看護師×Webライター)

総合病院7年間勤務後、出産を機に医療Webライターへ転職。

現在は医療や健康をテーマに記事執筆を行い、産業保健や健康経営に関する情報発信にも携わっている。

看護師としての知識を土台に、働く人々の健康を支えるライティングを実践。

<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)

アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問

アズビル株式会社 統括産業医

メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。

代表書籍

『職場のメンタルヘルス入門』

『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』

『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』