職場のメンタルヘルス対策に取り組んでいても、なかなか効果が見えにくいと感じることはありませんか。その原因は、「組織全体の文化」にあるのかもしれません。本記事では「心理社会的安全風土」という考え方について解説していきます。

<目次>

1.心理社会的安全風土とは

2.産業保健スタッフにとっての実務的メリット

3.心理社会的安全風土の4つの構成要素

4.産業保健スタッフが活用するポイント

5.まとめ

1.心理社会的安全風土とは

職場のメンタルヘルス対策や健康経営、Well-beingの推進を考える上で、いま注目されているのが「心理社会的安全風土(Psychosocial Safety Climate)」という考え方です。

■基本的な定義と概念

心理社会的安全風土とは、「会社が従業員の心の健康を守るための方針や仕組みを整え、それが実際に運用している状態」を指します。たとえば、経営層が従業員メンタルヘルスを会社の重要課題と位置づけて対策を行い、上司も定期的に部下に対して情報を伝えている職場です。

オーストラリアの研究者Dollardら(2017)は、「心理社会的安全風土が高い組織ほど、従業員のWell-being(心身の健康と充実感)が保たれている」と報告しています。

つまり、会社が従業員の心の健康を守る責任を明確に果たし、その姿勢を全員に伝え、組織全体で実行しているかどうかが重要になります。

・実践のイメージ

例えば、次のような取り組みが、心理社会的安全風土の高い職場の例です。

- 経営トップが「心の健康を守る」方針を明確に発信する

- メンタルヘルス施策に予算を確保し、継続的に実施する

- 上司が部下に対して、心の健康や支援制度に関する情報を定期的に共有する

こうした取り組みを通じて、「従業員の心の健康を大切にする文化」が組織に根づいていきます。

■心理的安全性との違い

近年注目されている「心理的安全性(Psychological Safety)」とは、主にチーム内の人間関係における安心感を指します。つまり、「このチームでは自分の考えを自由に言える」「失敗しても責められない」と感じられる状態です。

一方で、心理社会的安全風土は、組織全体の文化や仕組みの状態を表します。経営層や管理職が、従業員の心の健康を守ることを本気で重視し、その考えや制度が全社に浸透している状態を指します。

心理的安全性についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇

2.産業保健スタッフにとっての実務的メリット

「心理社会的安全風土」は、産業保健活動を効果的に進めていくために重要な考え方となります。

■エビデンスとして活用できる

心理社会的安全風土が高い職場ほど、いじめやハラスメントの発生率が低いことが、Dollardら(2017年)の研究で明らかになっています。この研究結果を根拠として、ハラスメントやメンタルヘルス対策のために、従業員の心の健康を守る方針や体制の整備、職場の風土など、組織全体の改善策を経営層に科学的に提案することが可能です。

■健康経営の評価指標として機能

心理社会的安全風土の測定結果は、健康経営の取り組みの効果を可視化するデータになります。健康経営優良法人認定の申請時には、メンタルヘルス対策の具体的な評価指標として提示できるでしょう。年次での測定結果を比較することで、施策の効果測定や、重点対策部署の特定、好事例の共有ができるようになります。

■経営層との対話の材料になる

心理社会的安全風土という考え方は「個人の健康」ではなく、「組織全体の健康」という枠組みで、経営層と対話する際の共通言語となります。離職率や生産性、エンゲージメントといった経営指標とも関連づけて説明でき、投資対効果や人的資本経営・ESGの観点でもアピール可能です。

■既存施策との相乗効果

心理社会的安全風土の視点を持つことで、メンタルヘルス施策やストレスチェックの集団分析など、既存の取り組みをより効果的に強化することができます。管理職研修においても、職場の風土改善を意識したマネジメントの実践へと内容を深めることができるでしょう。

このように、産業保健スタッフにとって、心理社会的安全風土は新たな「診断ツール」となり、より戦略的で効果的な産業保健活動のための指針として活用できます。

3.心理社会的安全風土の4つの構成要素

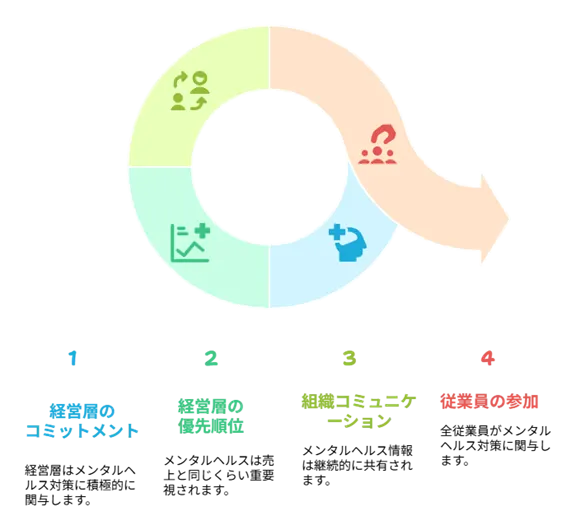

心理社会的安全風土を測るための4つの要素が科学的に示されています。

①経営層のコミットメント

経営層のコミットメントとは、従業員の心の状態に問題があったとき、社長や経営陣が積極的に解決に動くことです。具体的には、メンタルヘルス対策にお金をかけることや、心の健康に関するルールを文書にすることなどです。

会社の責任として、経営陣が従業員の心の健康に対してはっきりした姿勢を見せることが重要です。産業保健スタッフは、経営陣にメンタルヘルス対策の大切さを数字やデータで説明しましょう。そして積極的に関わってもらうように働きかけることが必要です。実際の行動例を示して説得することが効果的です。

②経営層の優先順位

経営層の優先順位とは、社長や経営陣が従業員の心の健康を売上と同じくらい大切だと考え、実際の判断に反映させることです。口だけでなく、具体的な行動で示すことが重要です。

会社として、売上や利益だけでなく従業員の心の健康も大切な指標として位置づけることで、本当の健康経営ができます。産業保健スタッフは、メンタルヘルス対策にかけたお金がどれだけ効果があるかを経営陣に伝え、優先順位を上げてもらう働きかけが必要です。

③組織コミュニケーション

組織コミュニケーションとは、上司が心の健康や安心に関する情報を部下に継続的に伝えることです。定期的な面談やセミナー、社内のお知らせなどを通じて、心の健康に関する情報を共有します。

会社の責任として、管理職にメンタルヘルスの教育を行い、適切なコミュニケーションの方法を身につけてもらうことが重要です。産業保健スタッフは、管理職向けの研修プログラムを企画・実施して、会社全体のコミュニケーション向上を支援できます。

こちらのガイドブックでは、コミュニケーション不全への対応についてケーススタディを交えながら解説しています。無料でダウンロードできるのでぜひご活用ください👇

④従業員の組織参加

従業員の組織参加とは、社長から新入社員まで全員がストレス予防対策に関わっている状態のことです。メンタルヘルス対策を一部の専門職だけの仕事にするのではなく、会社全体で取り組む文化を作ることが重要です。

会社として、従業員が参加できるメンタルヘルス対策を進めることで、より効果的な予防が期待できます。産業保健スタッフは、従業員が主体的に参加できる仕組みを作り、会社全体でのメンタルヘルス意識向上を図ることができます。

4.産業保健スタッフが活用するポイント

心理社会的安全風土の視点を活用することで、産業保健活動や、健康経営のアプローチをより充実させることができます。

■組織レベルでのメンタルヘルス対策

これまでのメンタルヘルス対策は、心の不調が起きてから対応することが多く、事後的なケアに偏りがちでした。しかし「心理社会的安全風土」という、組織風土の評価や改善を通じて、組織レベルでの一次予防に取り組むことが可能になります。

日本の労働者を対象にした研究でも、心理社会的安全風土スコアの高い職場は、従業員の心理的ストレス反応が低いことが示されています(Inoueら, 2021)。また、心理社会的安全風土は、ストレスチェックなどストレス状態の測定とは異なり、「組織が従業員の心の健康をどれだけ本気で守ろうとしているか」を示す指標です。これにより、一人ひとりのストレスや職場全体のストレス状況だけでなく、「会社全体の心の健康への取り組み」を継続的に評価し、改善していくことができるのです。

■経営層への説明と企業価値の向上

心理社会的安全風土の測定結果は、経営陣に対して具体的かつ数値で説明できる強力なツールになります。これまで、健康経営では「従業員満足度」や「エンゲージメント」といった指標が使われてきましたが、これらは対策との因果関係が不明確でした。

一方、心理社会的安全風土は「経営層のコミットメント」、「優先順位」、「組織コミュニケーション」、「従業員参加」という4つの具体的な要素で測定できるため、課題の所在と改善策を明確に示すことができます。

たとえば「経営層のコミットメント」が低い場合は、経営陣への働きかけが必要となり、「組織コミュニケーション」が低い場合は、管理職向け研修が効果的です。このように、測定結果から具体的な改善策へと繋げられるのが最大の特徴です。

こちらのガイドブックでは、経営層の理解と協働を得るためのステップを分かりやすく解説しています。無料でダウンロードできるのでぜひご活用ください👇

<導入ステップと実践例>

心理社会的安全風土を職場に導入するには、経営層と管理監督者の二段階のアプローチが重要です。

・経営層へのアプローチ

経営層は、「従業員の心の健康を本気で守る姿勢」を具体的な行動で示す必要があります。具体的には、経営会議での定期報告、メンタルヘルス対策の予算確保、トップメッセージの発信、方針の文書化と社内周知、人事評価への反映を行います。産業保健スタッフは、心理社会的安全風土の測定結果を活用し、経営層のコミットメントが低い場合の組織全体への悪影響を数値と研究データで示して説得します。

・管理監督者へのアプローチ

管理監督者には心理社会的安全風土の「組織コミュニケーション」要素の強化を促します。具体的には、メンタルヘルス情報の発信、部下の相談対応記録の管理、チーム内の情報共有、産業保健への早期相談、職場改善提案の推進を実践してもらいます。産業保健スタッフは管理職向け研修で測定結果をフィードバックし、低スコアの管理職とは個別面談で改善策を検討し、高スコアの管理職の好事例も共有して組織全体のレベルアップを図ります。管理職向けマニュアルには心理社会的安全風土を高める行動例を記載し、日々の活動に活かします。

5.まとめ

心理社会的安全風土の取り組みは、従業員の心の健康を守り、会社の持続的な成長を実現するために必要不可欠です。産業保健スタッフの皆様には、この考え方を理解し、自社での実践に向けた第一歩を踏み出していただきたいと思います。まずは現状の測定から始めてください。そして経営陣や管理職と連携しながら、段階的な改善に取り組んでみましょう。具体的な行動を起こすことで、職場の心の健康を守ることができます。

■参考

1)Reliability and Validity of the Japanese Version of the 12-Item Psychosocial Safety Climate Scale (PSC-12J), Akiomi Inoue et al., Int J Environ Res Public Health. 2021 Dec 8;18(24):12954.

2)Psychosocial safety climate (PSC) and enacted PSC for workplace bullying and psychological health problem reduction, Maureen F Dollard et al., European Journal of Work and Organizational Psychology

Volume 26, 2017 - Issue 6

■執筆/監修

<執筆> 豊島優平

幼少期から社交不安に悩まされ、高校時代~独学でメンタルヘルスについて知識を深める。産業技術短期大学校 産業デザイン科を卒業後、2018年~現在まで公認心理師が運営する複数の心理学系メディアにて、執筆・編集を担当。職場のストレス対策~ハラスメント防止など産業保健に関する記事を多数執筆。現在は自身の運営するメディア「マインドフルネス心理学」にて、社交不安を克服した経験をもとに発信活動も行っている。

<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)

アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問

アズビル株式会社 統括産業医

メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。

代表書籍

『職場のメンタルヘルス入門』

『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』

『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』