はじめに

産業保健活動では、産業医・産業看護職・衛生管理者・人事労務担当者・心理職・主治医など、複数の職種が関わります。それぞれの役割や専門性を活かすことで、より効果的な支援が可能になりますが、実際の現場では「連携の難しさ」を感じる声が少なくありません。

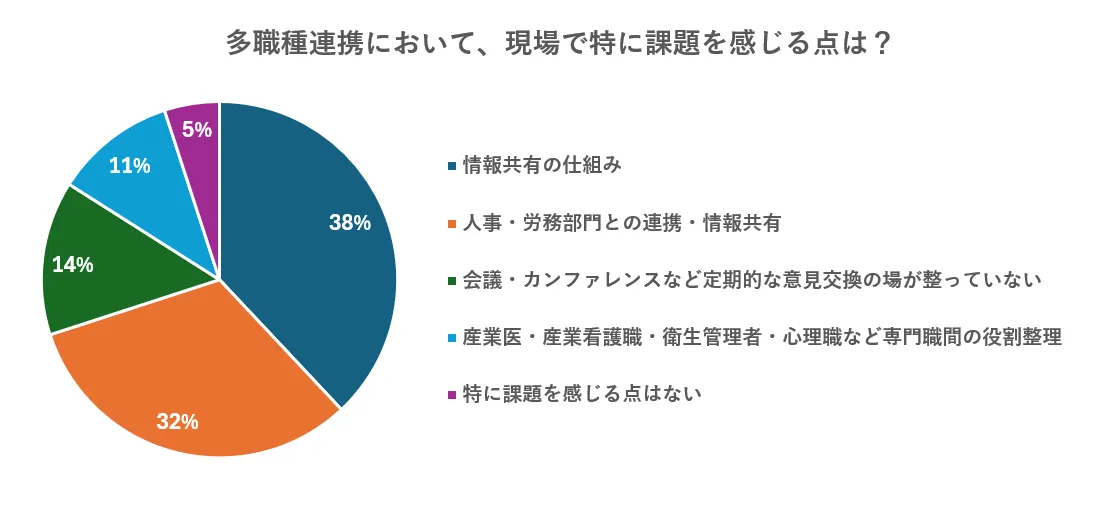

今回の投票では、産業保健スタッフの皆さんに「多職種連携において、現場で特に課題を感じる点」について伺いました。

投票結果(概要)

期間:2025年10月11日〜10月17日

投票数:37票

結果

- 情報共有の仕組み:38%

- 人事・労務部門との連携・情報共有:32%

- 会議・カンファレンスなど定期的な意見交換の場が整っていない:14%

- 産業医・産業看護職・衛生管理者・心理職など専門職間の役割整理:11%

- 特に課題を感じる点はない:5%

各項目の傾向と対応のヒント

情報共有の仕組み(38%)

最も多かったのは「情報共有の仕組み」に関する課題です。

健康情報や面談記録、ストレスチェック結果など、関係者間で扱う情報は多岐にわたります。しかし、役割やフローが曖昧なまま、運用されているケースも少なくありません。

産業保健の現場では、個人情報保護法等の観点からも必要な情報を適切なタイミングで共有することが求められます。そのため、健康情報管理規程のもと「だれが」、「いつ」、「どのような情報を」取り扱うのか定め、役割分担を明確化しなければなりません。

また、定期的に多職種間で情報共有する場を設けることで同じ方向を向いた支援がしやすくなります。

対応のヒント:

- 扱う情報の種類ごとに「共有の可否・範囲・タイミング」を明文化

- デジタルツールや共有フォルダで情報を一元管理し、誰がいつ確認したかを可視化

- 短時間でも定期的に話し合う場を設ける

人事・労務部門との連携・情報共有(32%)

次いで多かったのが「人事・労務部門との連携・情報共有」。

産業保健で取り扱う情報は、「要配慮個人情報」となり、慎重な取り扱いが求められます。一方で、人事・労務担当者は従業員の体調管理や休職・復職の調整などのために細かな情報を知りたい場面も多くあります。そのため、情報共有のためのルールや仕組みが整っていないと、情報共有や連携が難しくなります。

こうした課題を踏まえ、人事担当者との信頼関係を築きつつ、適切な情報連携を行う仕組みづくりが求められます。

対応のヒント:

- 健康情報管理規程を定める

- ケースごとに共有可能な情報や共有範囲を明確化する

- 人事担当者向けの簡易ガイドやフロー図を作成し、担当が変わっても一貫した対応ができるようにする

- ケースごとに必要な対応をチェックリスト化して手順の統一を図る

- 本人の同意を得て共有する情報と、守秘義務の範囲をあらかじめ整理しておく

- 要配慮個人情報の取り扱いについて、定期的にフローや手順の見直しを行う

会議・カンファレンスなど定期的な意見交換の場が整っていない(14%)

現場では「忙しくて時間が取れない」「緊急対応に追われてしまう」といった理由で、定例会議やケースカンファレンスの設置ができていないといった声が聞かれます。

対応のヒント:

- 月1回などのケースカンファレンスを定例化

- どうしても集まれない職種には、事前に意見を収集・議事録を共有

- 定例報告だけでなく、「事例共有」「困りごと相談」「ルール見直し」など、意見交換ができる場になるよう議題を作成する

専門職間の役割整理(11%)

産業医や産業看護職、心理職等の役割が曖昧なまま進むと、連携がスムーズに進みにくく、支援の一貫性を保ちにくくなります。

特に、産業医が月に1度短時間の勤務である場合は、産業医と産業看護職間でコミュニケーションをとる時間が限られており、連携が困難といったケースも少なくありません。このような場合は、共有事項や依頼事項をあらかじめ整理し、事前に伝えておくと限られた時間の中でも効果的な連携が行いやすくなります。

対応のヒント:

- 共有事項や相談事項はあらかじめ整理しておく

- 「誰が・何を・どこまで対応するか」を明確にする

- 短時間でも定期的に連絡・確認の場を設ける

- 書式や伝え方を統一する

今後の展望

効果的に多職種連携を行うためには、情報共有の仕組みを整え、役割分担を明確化し、継続的にPDCAを回せる体制を整えることが重要です。定期的なミーティングの設定や業務フローの確立によって、各職種が適切な情報をタイムリーに共有し、より機能的で円滑な多職種連携が期待されます。