職場で働く従業員の中に、理由もなく強い不安を感じたり、人前での発表を極度に怖がったりする方はいませんか。不安障害は働く世代に多い精神的疾患で、職場での気づきが遅れると症状が悪化し、休職や離職につながる可能性があります。本記事では不安障害の早期発見と対応について解説していきます。

<目次>

1.はじめに

2.不安障害の種類と関連疾患

3.職場で気づきやすいサイン(チェックリスト形式)

4.専門家へのつなぎ方

5.産業保健スタッフによる支援のポイント

6.まとめ

1.はじめに

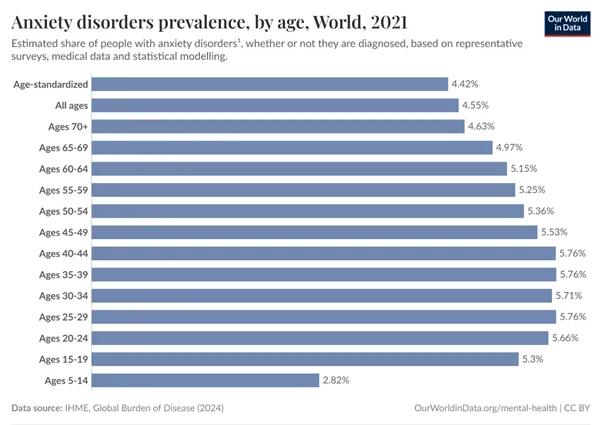

不安障害とは、過度な不安や恐怖がコントロールできず、日常生活や社会生活に大きな支障をきたす精神疾患です。日本での不安障害の生涯有病率は9.2%で、約10人のうち1人は不安障害を経験するといわれています。特に働く世代で発症しやすく、仕事のストレスや人間関係の悩みが引き金となることが多いことが知られています。以下のグラフは、世界の不安障害の有病率を年代別に表したものです。

出典: IHME, Global Burden of Disease (2024) – Learn more about this data OurWorldinData.org/mental-health | CC BY

グラフの通り、若年から中高年まで幅広く見られることがわかります。わずかな差ではありますが、なかでも働く世代である20~44歳にかけて最もグラフが伸びています。職場での気づきが遅れると、従業員の症状が悪化し、長期休職や離職に至るケースも少なくありません。しかし、産業保健スタッフが適切な知識を持ち、早期発見・早期対応を行うことで、従業員の回復を促し、職場復帰を支援することが可能です。事業所の責任として、従業員の心の健康を守り、働きやすい環境を整備することは、組織の持続的発展にとって不可欠な取り組みといえます。

2.不安障害の種類と関連疾患

職場でメンタルヘルス対策を行う上で、まず不安障害の基本的な知識を理解することが重要です。不安障害には主に以下の4つの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

◆パニック障害

パニック障害は、突然激しい動悸やめまい、呼吸困難、発汗、手足の震えなどのパニック発作が繰り返し起こる疾患です。職場では会議中や電車通勤中に発作が起きることが多く、「また発作が起こるのではないか」という予期不安により、外出や会社への出勤が困難になることがあります。従業員が急に体調不良を訴える頻度が増えた場合は、パニック障害の可能性を考慮する必要があります。

◆社交不安障害

社交不安障害は、人前で注目が集まる状況や初対面の人とのやり取りにおいて、強い不安や恐怖を感じる精神疾患です。プレゼンテーション、会議での発言、電話応対などが極度に苦手で、顔が赤くなる、声が震える、汗をかくなどの身体症状が現れます。職場では人前での作業を避けたり、チームワークに支障をきたしたりすることが特徴的です。

◆全般性不安障害

全般性不安障害は、明確な理由がなくても日常生活で強い不安を感じ続ける疾患です。仕事の小さなミスや将来の出来事について過度に心配し、その結果として業務の進行が遅れることがよくあります。落ち着きがない、イライラする、疲れやすい、集中しづらいなどの症状を伴い、提出物を何度も確認しすぎて締め切りに間に合わないといった行動パターンが見られます。

◆強迫性障害(OCD)-不安障害の関連疾患

強迫性障害は、特定の考えが頭から離れなかったり、同じ行動を繰り返してしまったりする疾患です。手洗いや確認行為を何度も繰り返す、書類を完璧に整理しないと気が済まない、などの症状が職場で現れることがあります。

以前は不安障害に分類されていましたが、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)からは「強迫症スペクトラム」として独立した疾患群に分類されています。一方で、不安が強く影響する疾患のため、関連疾患として認識しておきましょう。

ここまでの内容を図にすると、以下の通りです。

不安障害の種類や関連疾患について把握することで、従業員の回復をサポートしやすくなります。上記の4つ疾患は予め抑えておくようにしましょう。

3.職場で気づきやすいサイン(チェックリスト形式)

管理監督者が従業員の不安障害を早期発見するために、以下のチェックリストを活用しましょう。これらのサインに該当する言動が見られた場合は、管理監督者が声をかけ、産業保健スタッフにつなぐことが重要です。

◆行動面でのサイン

不安障害のある従業員に見られる行動面でのサインは以下になります。

- 会議や発表を避ける

- 電話対応を嫌がる

- 人前での作業を避ける

- 遅刻や欠勤が増える

- 休憩時間に一人でいる

- 同僚との会話を避ける

- 新しい業務を拒む

- 完璧主義的な行動

- 何度も確認する行為

- 決断を先延ばしする

これらのサインは単独で判断せず、複数の項目に該当する場合や、以前と比べて明らかに変化が見られる場合に注意が必要です。

◆身体面でのサイン

不安症状による身体的な変化も重要な観察ポイントは以下になります。

- 頻繁な体調不良の訴え

- 顔色が悪い

- 手の震えや発汗

- 息切れや動悸

- 頭痛や胃の不調

- 疲労感の訴え

- 食欲の変化

- 睡眠障害の兆候

- 集中力の低下

- 表情の硬さ

身体症状は他の疾患との鑑別が必要なため、産業医との連携を図りながら総合的に判断することが大切です。

◆業務面でのサイン

職場での業務パフォーマンスに現れる変化については以下になります。

- 生産性の低下

- ミスの増加

- 締切の遅れ

- 過度な慎重さ

- 業務の回避行動

- チームワークが取れない

- 創造性の低下

- 意思決定の困難

- 責任ある業務の回避

- 残業時間の増加

これらの変化は従業員個人の問題として片付けるのではなく、組織として適切な支援を検討する必要があります。

4.専門家へのつなぎ方

適切なタイミングで専門的な治療につなげることは、従業員の回復と職場復帰にとって極めて重要です。事業所として、専門家との連携体制を整備し、スムーズな紹介ができる仕組みを構築する必要があります。

◆受診を促す際の言葉がけ例

従業員に専門医療機関の受診を勧める際は、慎重で配慮のある言葉選びが必要です。まず、従業員の状況を十分に把握し、信頼関係を築いた上で提案することが重要です。

効果的な言葉がけの例としては、

「最近お疲れのようですが、専門の先生に相談してみることで、今よりも楽になる方法が見つかるかもしれません」

「一度専門家の意見を聞いてみることで、今の状況を客観的に整理できると思います」

といった表現があります。

受診を強制するのではなく、選択肢の一つとして提示し、本人の意思を尊重する姿勢が大切です。また、受診することで職場での評価が下がることはないことを明確に伝え、必要に応じて勤務調整などの配慮を検討することも説明します。

◆産業医との連携ポイント

産業医と適切に連携することで、体調不良や心の不調を抱える従業員を効果的にサポートできます。産業医は医師として専門的な知識を持ちながら、職場の状況も理解しているため、その従業員に最も適した対応方法について助言を得ることができます。

連携する際に重要なのは、まず従業員の体調や精神状態、職場での困りごとを産業医に必ず報告することです。産業医からは医学的な立場からの意見書や就業上の措置に関する具体的な助言を得ることができます。 治療を受けている従業員に対しては、必要に応じて産業医が面談を実施し、就業上の措置の助言等を行います。休職していた従業員の職場復帰時には、復帰のペースや業務内容について適切な計画を策定します。

5.産業保健スタッフによる支援のポイント

労働者本人と管理監督者それぞれができる対応について、具体的な方法を解説します。

◆不安を和らげるコミュニケーションの工夫

・従業員との面談時の留意点

産業保健スタッフが不安障害の可能性がある従業員と面談する際は、相手の話を最後まで聞く傾聴の姿勢を大切にし、否定的な言葉を避けて受容的な態度で接することが基本となります。具体的な声かけとしては、「大変そうですね」「お疲れ様です」といった共感的な言葉を使い、「頑張って」「気にしすぎ」などのプレッシャーを与える表現は避けるべきです。

また、相談しやすい環境を作るために、定期的な1on1面談の実施や、プライバシーが確保された相談スペースの設置も有効です 。

・管理監督者への助言

管理監督者に対しては、部下の変化に気づく観察力を養い、適切なタイミングで声をかけるスキルを身につけるよう助言します。

効果的なコミュニケーション方法を身につけることで、不安障害のある従業員への支援が可能です。まず、相手の話を最後まで聞く傾聴の姿勢を大切にし、否定的な言葉を避けて受容的な態度で接することが基本となります。

管理監督者には、部下の変化に気づく観察力を養い、適切なタイミングで声をかけるスキルを身につけてもらうことが重要です。

◆上司へ理解を促す際のポイント

不安障害は「甘え」や「性格の問題」ではなく、適切な治療により改善可能な疾患であることを理解してもらう必要があります。個別のケースに応じて、管理監督者や人事担当者に対して不安障害に関する適切な情報提供を行うことが重要です。

研修内容としては、不安障害の基本的な知識、職場で現れやすい症状、効果的なコミュニケーション方法、合理的配慮の考え方などを含めるべきです。また、管理監督者自身のメンタルヘルスケアについても触れ、過度な責任感を持たないよう指導することが大切です。産業医や産業保健師が講師となって、具体的な事例を交えながら実践的な研修を実施することで、理解度の向上が期待できます。

◆相談窓口の整備と周知

組織全体での情報共有体制を整備し、相談窓口の活用を促進することで、早期発見と適切な対応が可能になります。まず、メンタルヘルスに関する相談窓口の存在を全従業員に周知し、利用方法を分かりやすく説明することが重要です。

具体的な取り組みとしては、社内報やイントラネットでの情報発信、ポスターの掲示、新入社員研修での説明などが挙げられます。

また、相談窓口は産業保健スタッフだけでなく、外部EAPサービスや地域の専門機関も含めて複数の選択肢を提供することで、従業員が相談しやすい環境を作ることができます。プライバシーの保護と守秘義務について明確に説明し、相談することによる不利益がないことを保証することも重要なポイントです。

◆早期相談を促すための情報提供

従業員が自ら早期に相談できるよう、不安障害の症状や行動の特徴について社内で適切に情報提供することも大切です。健康教育の機会やリーフレットの配布などを通じて、「このような症状がある場合は一人で抱え込まず、相談窓口を利用してください」といったメッセージを発信し、早期相談を促進します。

6.まとめ

不安障害は若年~中高年まで幅広い世代で見られる疾患であり、職場においては早期発見と適切な対応が従業員の健康維持と職場の生産性向上に直結します。本記事で紹介したチェックリストを管理監督者へ共有し、該当する言動が見られた場合には、早めに産業保健スタッフへ連携するよう伝えましょう。また、ラインケアの推進により、組織全体でメンタルヘルス対策に取り組む文化を醸成することが重要です。従業員一人ひとりが安心して働ける職場環境の実現に向けて、早期発見・早期対応の仕組みを築き、専門家との連携を深めながら、サポート体制の充実に努めてください。不安障害への適切な対応は、従業員の人生の質向上だけでなく、組織の発展にもつながる重要な取り組みです。

さんぽLABでは、ラインケアの基礎知識についてまとめた衛生講話資料を無料公開しております。以下よりPDF形式でダウンロードいただけますので、是非ご活用ください👇

■参考

1)こころの健康についての疫学調査に関する研究 総合研究報告書, 川上憲人

2)IHME, Global Burden of Disease (2024) – Learn more about this data OurWorldinData.org/mental-health

3)社交不安障害(社交不安症)の認知行動療法マニュアル(治療用)|厚生労働省

■執筆/監修

<執筆> 豊島優平

幼少期から社交不安に悩まされ、高校時代~独学でメンタルヘルスについて知識を深める。産業技術短期大学校 産業デザイン科を卒業後、2018年~現在まで公認心理師が運営する複数の心理学系メディアにて、執筆・編集を担当。職場のストレス対策~ハラスメント防止など産業保健に関する記事を多数執筆。現在は自身の運営するメディア「マインドフルネス心理学」にて、社交不安を克服した経験をもとに発信活動も行っている。

<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)

アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問

アズビル株式会社 統括産業医

メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。

代表書籍

『職場のメンタルヘルス入門』

『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』

『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』