はじめに

皆様は、産業医として女性労働者の健康課題に直面した経験をお持ちではないでしょうか。私自身も産業医・労働衛生コンサルタントとして活動する中で、いくつかの企業から女性労働者の健康管理について相談を受けてきました。しかし、私自身は産婦人科の専門研修を受けたわけではなく、皆様と同じ「産業医」としての視点からこの分野に取り組んでいます。

私がこのテーマに関心を持つようになったのは、日本産業衛生学会就労女性健康研究会の世話人を務めたこと、働く女性の健康保持増進に向けたガイドライン作成に協力研究者として参加したこと、さらには産業医アドバンスト研修会のシリーズ企画の担当者として活動したことなどがきっかけでした。これらの活動を通じて、女性労働者の健康問題には、医学的な側面だけでなく、政策法制度や経済などの多様な視点が求められることを学びました。

◆最新情報の把握の重要性

この分野では、政策法制度が頻繁に改正されるため、適切な情報源を把握することが非常に重要です。特に、厚生労働省のホームページや日本産業衛生学会の学術集会などで、最新の制度を理解しておくことが求められます。

◆本記事の目的

本記事では、女性の健康、就業継続、活躍が求められる社会的背景を概説した上で、実務に役立つ情報を整理するために、産業医が現場で経験する事例を取り上げました。これらの事例を通じて、関連する法律の体系を理解し、実務で適切な対応策を講じるための具体的なアプローチを解説していきます。

本記事が、産業医の皆様にとって、女性労働者の健康管理に関する実務的な知識を深め、より良い支援につながる一助となれば幸いです。

<目次>

1. 社会的背景

2. 事例①妊娠中の女性従業員が工場で働くリスクと、産業医の助言ポイント

3. 事例②妊娠中の従業員の体調不良に産業医はどう対応すべきか

4. 事例③生理休暇や更年期対応を含む新しい休暇制度に産業医が伝えるべき内容

5. まとめ

1.社会的背景

◆女子差別撤廃条約の概要

女子差別撤廃条約は、1979年第34回国際連合において採択、1981年に発効されました。この条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。

締約国には、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他あらゆる分野における女性に対するすべての差別を禁止する適切な立法その他の措置を講じることが求められています。日本も1985年に批准し、以来、様々な制度や政策を通じて女性の権利向上に努めています(参照:女子差別撤廃条約 | 内閣府男女共同参画局)。

◆女性の活躍推進と経済成長

国内においても、女性の活躍は経済成長にとって重要な課題でもあります。2014年6月に閣議決定された『「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦-』において「女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築」が盛り込まれ、経済再生・成長戦略の一環として女性の活躍に関する政策・制度が設計されました。

この背景には、日本の生産年齢人口の減少、生産性向上の要請、女性の活躍の効果(女性・男性・企業への好影響)、および諸外国の成功事例から得られる示唆などがあります(参照:労働政策審議会雇用均等分科会『女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築について(報告)』2014年9月30日)

◆労働力人口の減少と女性の活躍

特に、日本の生産年齢人口の減少は深刻であり、少子高齢化の進行とともに急速に減少すると見込まれています(参照:総務省|令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少)。労働力の減少は、労働生産性と労働投入量(労働者数・労働時間)に影響を与え、経済成長(1人当たりGDP成長率)や年金制度の給付水準などの社会保障にも大きな影響を及ぼすことが懸念されています。雇用政策研究会の報告書(2012年2月厚生労働省雇用政策研究会)の労働力需給推計の活用による政策シミュレーションによると、経済成長と女性等の労働参加が適切に進まないケースでは、就業者数は6,240万人(2012年)から、5,449万人(2030年)と、821万人の減少が見込まれています。こうした状況の中、日本の労働力人口総数に占める男性の割合は減少し続ける一方で、女性の割合は増加傾向にあります(参照:令和5年版働く女性の実情|厚生労働省)。

◆女性の健康課題への対応の重要性

近年、急速に進む高齢化の中、女性の就業率の増加に伴って、女性の健康課題への対応の重要性が一層高まっています。政府は令和5年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」において、定期健康診断の検査項目や検査方法について、最新の医学的知見や社会情勢の変化を踏まえて見直しを行う方針を示し、女性特有の健康問題もその対象とされました。

また、同年6月に発表された「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)」や「経済財政運営と改革の基本方針2023(骨太の方針2023)」、令和6年6月に発表された「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024(女性版骨太の方針2024)」では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断における問診項目として、月経困難症や更年期症状など女性の健康に関連する事項を追加することが明記されました。

このような背景を受けて、厚生労働省では「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」を設置し、具体的な検討を進めています。令和5年12月の第1回検討会では、女性特有のライフイベント(例:月経、妊娠・出産、更年期)に伴う体調不良が、就業の継続を困難にする要因であることが議論されました(参照:令和5年12月5日第1回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の項目等に関する検討会 資料1労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会開催要綱)。そして、中間とりまとめでは、検討結果として、一般健康診断問診票への女性特有の健康課題に関する質問を追加することが適当とされました。(参照:労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会中間とりまとめ)

このように、企業による健康診断の見直しと産業保健体制の充実を通じて、働く女性が安心して健康的に働き続けられる職場づくりが今後さらに求められています。

2.事例①妊娠中の女性従業員が工場で働くリスクと、産業医の助言ポイント

| 製造工場で働く女性従業員が妊娠した際、職場の上司から産業医に「本人は勤務を続けたいと言っているが、当社の職場環境で妊婦が働き続けても問題はないか」との問い合わせがあった。職場では、妊娠中の従業員が現場で働き続けることによるリスクを懸念している。産業医は、この状況に対してどのように助言すべきか。 |

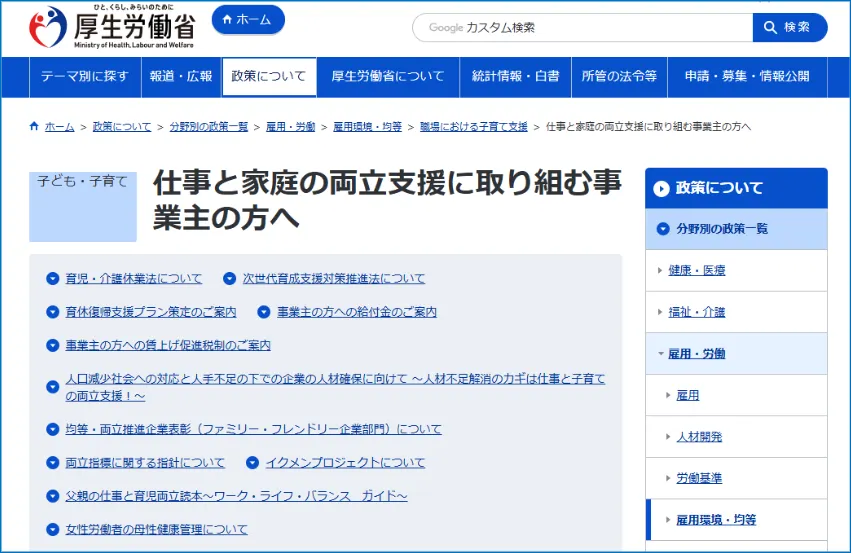

まず、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ|厚生労働省で女性従業員が妊娠したときに事業者が取るべき対応を把握しましょう(赤囲みをクリックしてください)。

このページの一番下までスクロールし、下図の赤枠をクリックします。

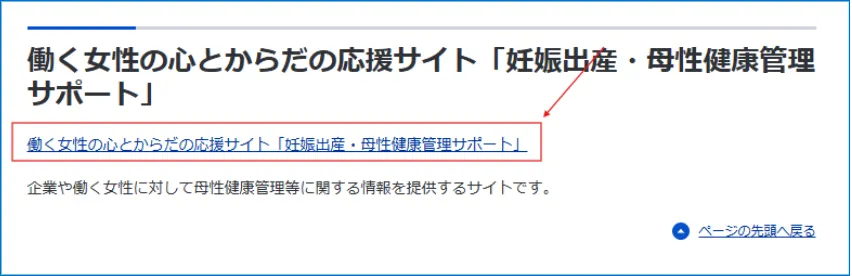

下図の赤枠をクリックします。

働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート(厚生労働省)

下図の赤枠をクリックします。

母性健康管理等に対する企業の義務|働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート

下図の赤枠をクリックします。

職場における母性健康管理の推進|働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート

下図の赤枠をクリックします。

母性健康管理取り組み診断|働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート

このページが開きました。

母性健康管理取り組み診断|働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート

このページを参考にして、上司に母性健康管理に関する法律上の事業主の義務の実施状況を確認してもらいました。その結果、すべての対応が実施されていることが確認されました。

次に、産業医である私は、妊娠や出産・授乳機能に影響を及ぼす可能性のある業務が職場に存在するかを確認することにしました。こうした業務を調査するには、どのような方法があるのでしょうか。

まず、女性労働者の母性健康管理等について |厚生労働省を開きます。次に、下図の赤枠をクリックします。

すると、下図のように「働く女性の母性健康管理のために」というパンフレットが表示されます。

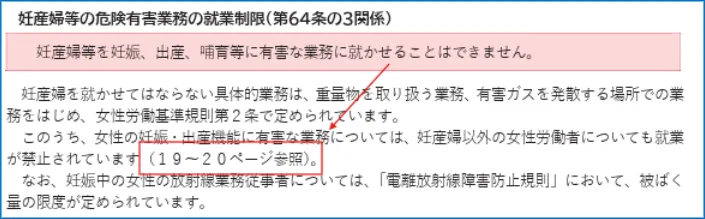

目次で確認した「労働基準法における母性保護措置等」に読み進めると、妊産婦等の危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3関係)について、「妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません」と記載されています。次に、下図の赤枠の参照ページへ進みます。

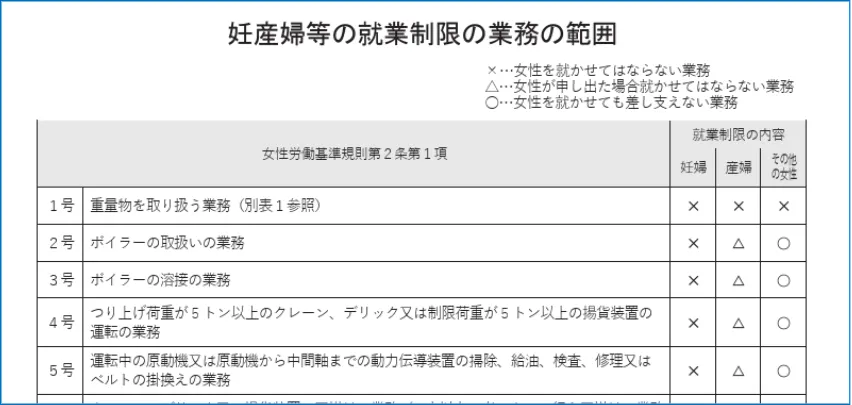

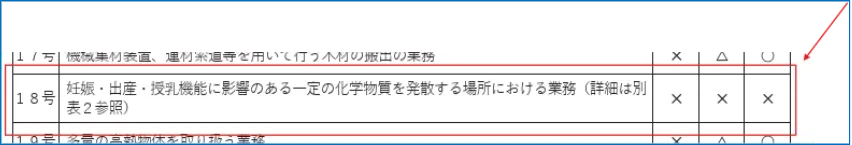

このページの「妊産婦等の就業制限の業務の範囲」という表には、就業制限の内容として、「女性を就かせてはならない業務」、「女性が申し出た場合就かせてはならない業務」、「女性を就かせても差し支えない業務」が示されています。

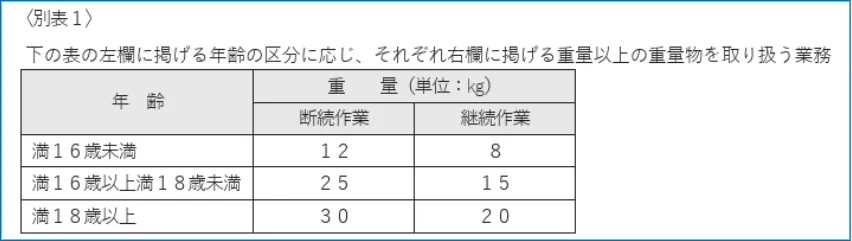

第1号「重量物を取り扱う業務」は妊婦、産婦、その他の女性とも就かせてはならない業務とされており、具体的な内容は、次のページの別表1に示されています。

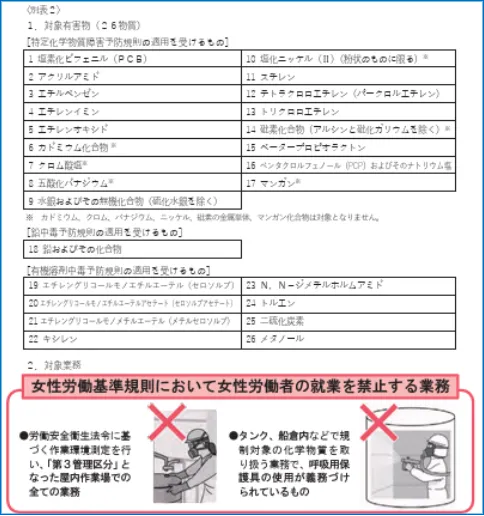

第18号「妊娠・出産・授乳機能に影響のある一定の化学物質を発散する場所における業務」については、詳細が別表2に示されているため、そちらを参照するよう記載されています。

別表2には、対象有害物(26物質)と対象業務が示されています。

これらの情報をもとに、事業場・職場・産業医が連携して業務内容や職場環境を確認したところ、妊婦の就業が禁止されている業務はないことが判明しました。その内容を職場から本人に説明してもらった結果、本人も職場も安心して就業を継続することができ、その後、この女性従業員は無事に出産を迎えました。

近年、妊娠中や出産後も働き続ける女性が増加しており、職場において母性が尊重され、安心して子どもを産み育てながら働ける環境を整備することの重要性が高まっています。一方で、女性労働者が就業可能な作業環境であるにもかかわらず、必要以上に業務から排除することは、女性の就業機会を不当に制限することにつながるとされています(参照:厚生労働省.化学物質を取り扱う事業主の皆様へ. )

事業主には、このような不適切な対応を防ぐ責務があるとされており、本事例は、産業医として事業主の適切な取り組みを支援できた良い例となりました。

3.事例②妊娠中の従業員の体調不良に産業医はどう対応すべきか

| 妊娠中の女性従業員が、就業時間中にうとうとしている様子があったり、突発的に休んだりするなど、体調不良がうかがわれるようになったため、事業場から産業医に面談の依頼があった。産業医としてどのような対応をすべきか。 |

妊娠すると、女性の体にはさまざまな変化が生じます。疲労感は一般的な症状の一つであり、通常より多くの休息が必要になることがあります。また、ホルモンバランスの急激な変化や、頻尿・こむら返り・胎動などの影響で、不眠に悩まされることも少なくありません(参照:妊娠中の体の変化 - 22. 女性の健康上の問題 - MSDマニュアル家庭版「妊娠してから夜眠れないのですがどうしたらよいですか?」 | 女性の健康推進室 ヘルスケアラボ|厚生労働省研究班監修)。

事業者は、従業員の不完全な労務提供を理由に、通常の債務不履行として対応することは母性健康管理の観点から望ましくないため、避けるべきです。よって、産業医には、事業者が適切な対応を取れるように支援することが求められます(参照:両立支援のひろば)。

産業医は、会社の職場環境や仕事内容を十分に把握した上で、従業員の健康管理等について専門的な立場から指導・助言を行う役割を担っています。そのため、会社としては産業医の意見を求めたいと考えることもあるでしょう。ただし、妊娠中の従業員に産業医面談を命じた場合(受診命令の発令)、これを強制することはできません。そのため、会社は、従業員に対して、なぜ産業医面談を受ける必要があるのかを丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。(参照:小山博章, 町田悠生子, 西頭英明, 石井悦子, 冨田啓輔, 古屋勇児, 西内愛, & 安中繁. (2018). 妊娠に関するマタハラ. In 裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント (pp. 35–114). 労働開発研究会.)

◆産業医面談の実施に向けた上司からの声かけ

従業員が勤務時間中に居眠りをすることは、労務の不提供(債務不履行)に該当し、会社は注意・指導を行う必要があります。上司による注意・指導が、部下の人格権を侵害する態様で行われない限り、労務管理や安全配慮義務の履行の一環として、上司が「大丈夫ですか?」と声をかけることは、業務上の適正な指導にあたり、パワーハラスメントには該当しないとされています(参照:小山博章, 町田悠生子, 西頭英明, 石井悦子, 冨田啓輔, 古屋勇児, 西内愛, & 安中繁. (2018). 妊娠に関するマタハラ. In 裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント (pp. 35–114). 労働開発研究会.</INS)。

◆産業医面談の目的の上司等からの説明

この従業員の母性健康管理支援を円滑に進めるためには、産業医面談の目的を、事業者・本人・産業医の三者が共有していることが重要です。そのため、面談の前に、事業者(主に上司や人事担当者)から本人に対して、「会社は、安心して妊娠・出産を迎えられるよう支援したいと考えており、(男女雇用機会均等法や労働基準法に基づいた)母性健康管理や母性保護の措置を適切に実施したい」という意向を伝え、本人が自発的に産業医面談を受けられるよう促すことが望ましいでしょう。さらに、「最近、就業時間中にうとうとしたり、突発的に休んだりすることが増えたため、体調を心配しています。会社としても適切な配慮を検討したいと考えており、主治医と連携するとともに、産業医の支援を受けながら対応策を講じたいと思っています。そのために、まずは産業医面談を受けてもらいたいと考えています」と伝えると、本人も納得しやすくなります。

◆産業医による母性健康管理の支援

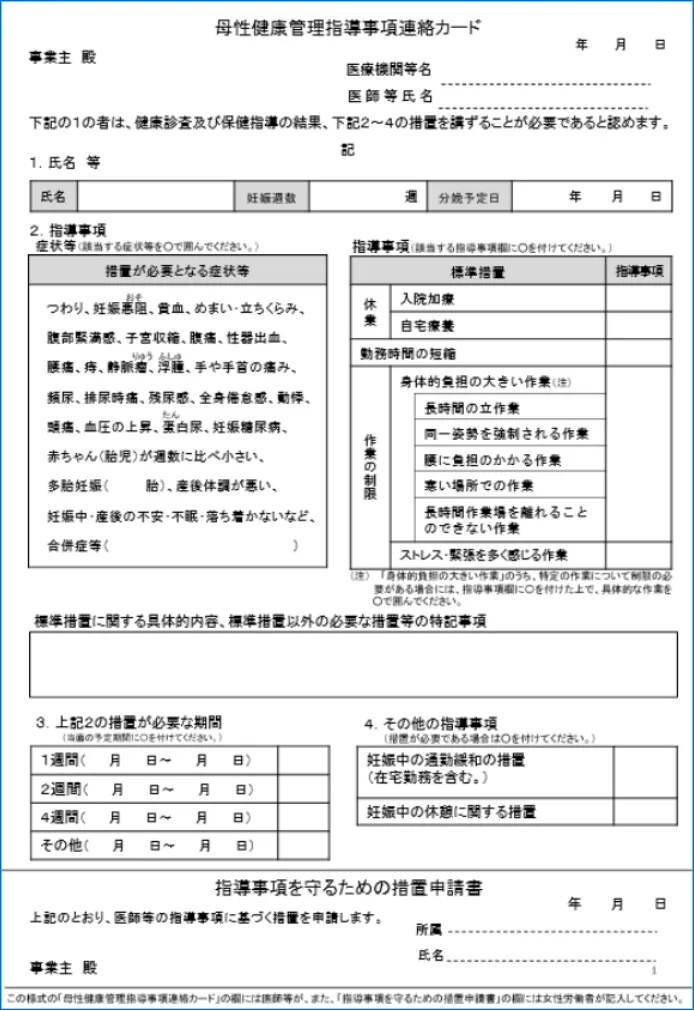

まず、事業場からの依頼に応じて、健康相談の一環として産業医面談を実施します。面談では、通常の事例対応と同様に、体調、通院状況、業務内容、業務上の支障の程度やその要因などを聴取します。そして、必要に応じて主治医の意見を得るための情報提供依頼書を作成します。この情報提供依頼書を作成する利点は、主治医が職場の状況や従事する業務内容を十分理解した上で、適切な指導や措置の内容を判断できる点にあります。主治医からは、診断書や情報提供書のほか、「母性健康管理指導事項連絡カード」が発行されることもあります。

◆母性健康管理指導事項連絡カード

◆軽易業務転換が容易ではない時の考え方

産業医は、主治医による指導内容に基づき意見を述べることによって、男女雇用機会均等法第13条に定められた「母性健康管理に関する適切な措置」の実施を事業者が円滑に行えるよう支援します(参照:母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について|厚生労働省)。しかし、現場では、「外回りから外してほしい」、「在宅勤務のみにしてほしい」といった従業員からの請求に、会社が苦慮する事例もあります。労働基準法第65条第3項は、「妊娠中の女性労働者が請求した場合、事業者はその者を他の軽易な業務に転換しなければならない」と規定しています。この「軽易な業務」は、妊娠中の女性本人が自身の体調を最もよく把握しているという前提のもと、本人が希望する業務に転換することが原則と考えられています。ただし、会社に対して「新たに軽易な業務を創設して与える義務まではない」とも解されています。

したがって、会社としては、従業員の申出内容や実際の勤務状況を丁寧に把握し、事実に即した評価を行うことが可能です。例えば、業務内容の変更に伴い職種や責任が軽くなった結果として、労働条件が変更される(賃金が減額される)ケースがあり得ます。このような変更が、妊娠の有無にかかわらず一律に適用される就業ルールに基づくものであれば妥当とされます。

一方で、実際には労務の不提供や労働能率の低下がないにもかかわらず、妊娠したことのみを理由に不利益な取扱いをすることは、男女機会均等法第9条第3項により明確に禁止されています。他の疾病等に比べても過度に不利な対応を取ることは避けなければなりません。

以上から、会社は、妊娠中の従業員の状況が個々に異なることを踏まえ、個別の事情を丁寧に確認し、主治医や産業医などの医師の意見をはじめ、法務・労務など関係職種の助言を踏まえた柔軟かつ適正な対応を心がけることが重要です(参照:小山博章, 町田悠生子, 西頭英明, 石井悦子, 冨田啓輔, 古屋勇児, 西内愛, & 安中繁. (2018). 妊娠に関するマタハラ. In 裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント (pp. 35–114). 労働開発研究会.

4.事例③生理休暇や更年期対応を含む新しい休暇制度に産業医が伝えるべき内容

| ある企業から、生理休暇をPMSや更年期症状、がん検診や通院にも適用できる休暇にしたいという要望があり、経営層、管理監督者、人事担当者も参加する会議で産業医として講話をしてほしいという依頼があった。どのような内容を話すか。 |

女性の健康課題の解決に、すべての関係者がはじめから関心を持っているわけではありません。健康施策を円滑に推進するためには、経営層や管理職、従業員などの多様な関係者の関心を引きつけるとともに、戦略的な対話を重ねることが重要です(参照:石川、ひろの. (2020). 保健医療専門職のためのヘルスコミュニケーション学入門 (1st ed.). 大修館書店.)。人は、新しいことに対しては抵抗を示す一方で、自分の利益によっては動くという考え方があります(参照:ボルトンマシュー. (2020). 社会はこうやって変える!: コミュニティ・オーガナイジング入門 (藤井敦史, 大川恵子, 坂無淳, 走井洋一, & 松井真理子, Eds.). 法律文化社.)。そこで、私は、関係者それぞれの抵抗、ニーズ、利益を、産業保健の実務家としての経験と公衆衛生学大学院での学びをもとに考察し、表のように整理しました。

表 産業保健活動における各利害関係者の抵抗、ニーズ、利益の例(私見)

例えば、経営層は、企業活動全体に対して経営資源(人材・資金・時間など)を適切に配分・活用する役割と、それに関する説明責任を負っています。したがって、まずは意思決定者である経営層に対し、課題の重要性や取り組みの必要性を正しく理解してもらうことが不可欠です。その際には、経営層の役割や責任を踏まえた上で、健康課題の解決によって得られる企業のメリットや、経営上の意義を明確に示すことが重要です。たとえば、次のような観点から経営層への説明を行います。

- 女性の就業継続と活躍が求められる社会的背景

- 女性特有の健康課題が就労に与える影響

- 企業として取り組み可能な具体的な対応策

- 自社の健康情報データを活用した費用対効果の試算方法

私がある企業から依頼を受けて行った講演のアンケートから、男性であると推察できる自由記載欄の一部を紹介します(表)。このアンケート結果から、産業医講話によって、意思決定層に多い男性が女性の健康支援に対して関心と理解を示した可能性があることが分かりました。講演から4か月後、人事担当者から、「生理休暇」の名称を変更し、制度を改正したとの報告を受けました。改正前は生理期間中のみが対象でしたが、改正後は月経前症候群や更年期症状による就業困難な期間、また症状の緩和や検診のための通院時にも適用範囲を拡大されたとのことでした。

表 アンケートの自由記載欄の一部抜粋

|

・女性活躍推進法から女性の健康課題につながっていたので、男性にもわかりやすかった。 ・社会の動向にあっていた、ESGの話が興味深かった、アプローチが面白かった。 ・知らないと、機会損失になると思った。 ・リテラシー向上のために、社内データの活用を考えたい。 ・多くの人、男性にこそ見ていただきたい内容であった。 ・低用量ピルやホルモン補充療法などの医療の理解を深める活動をしたい。 ・タイトルを「女性活躍」などの社会的なタイトルにした方が、男性にスルーされない。 |

この時に行った産業医講話の内容を紹介します。

表 産業医講話の内容

|

1.女性活躍の社会的背景 (1) 社会公正と女性活躍 ジェンダー平等の推進に伴い、女性のキャリア継続支援が求められている。 (2) 投資家の視点 多様性の確保は企業価値向上につながるため、投資家の関心が高まっている。 (3) 人口減少と労働力確保 労働人口の減少に対応するため、女性の就業継続が重要である。 2. 女性活躍に影響する健康課題 (1) ライフステージごとの健康課題 思春期、妊娠・出産期、更年期といった各段階それぞれに健康課題が存在する。 (2) 月経・更年期障害 労働生産性に影響する月経困難症や更年期障害には適切な治療が存在する。 (3) 健康診断とがん検診 労働年齢の女性のがん罹患率は高いため、がん検診の受診を支援する必要がある。 3. データ活用による健康管理の推進 (1) アンケート結果の活用 企業の従業員調査に基づき、月経や更年期症状が生産性に及ぼす影響を分析した事例を紹介した。 (2) 対策の費用対便益分析 症状改善による労働損失の低減効果を試算し、経営層や健康保険組合との対話を促進した事例を紹介した。 |

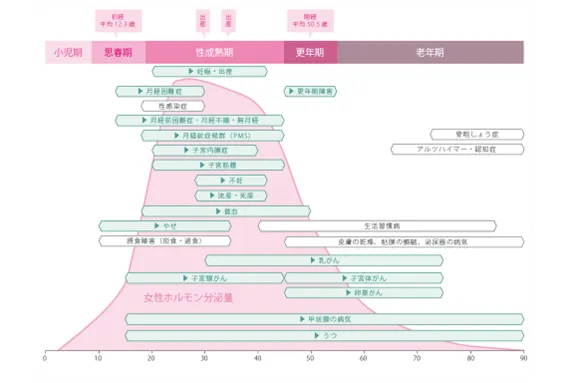

図 講話で用いた図表

女性のライフステージと健康課題

女性特有の健康課題 | 働く女性の心とからだの応援サイト

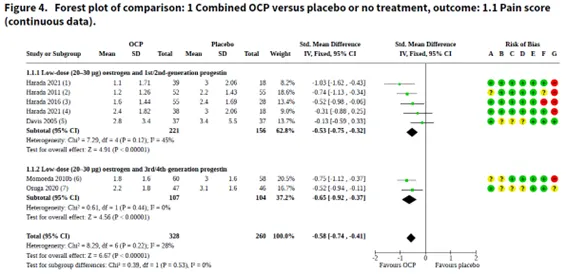

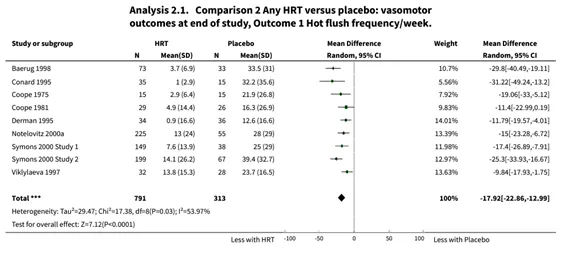

月経の痛みに対する経口避妊薬の効果

出所: Schroll, J. B., Black, A. Y., Farquhar, C., & Chen, I. (2023). Combined oral contraceptive pill for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2023(7).

ホットフラッシュに対する経口エストロゲン・プロゲステロン併用療法の効果

MacLennan, A. H., Broadbent, J. L., Lester, S., & Moore, V. (2004). Oral oestrogen and combined oestrogen/progestogen therapy versus placebo for hot flushes. In Cochrane Database of Systematic Reviews (Vol. 2009, Issue 1). John Wiley and Sons Ltd.

◆健康診断とがん検診

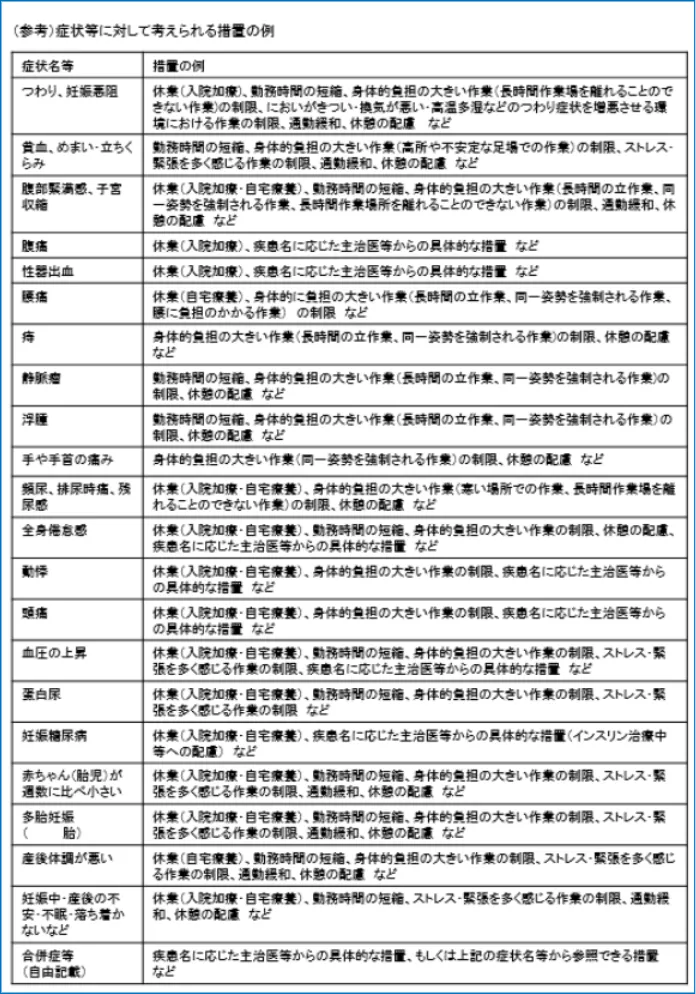

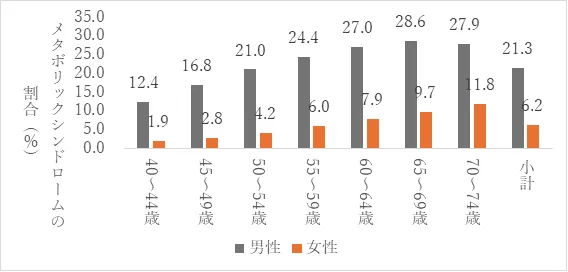

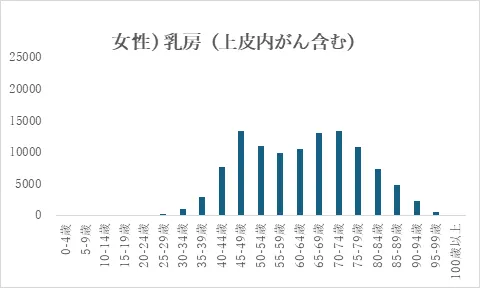

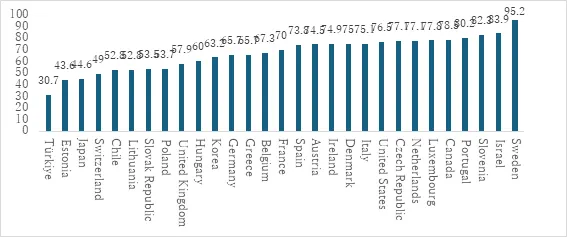

男女では生物学的に健康課題が異なる可能性があります。例えば、メタボリックシンドロームは、女性よりも男性で該当者が多いですが、がんは生産年齢では女性の方が多くなります(図)。がんによる死亡を減らすがん検診(肺・胃・大腸・乳・子宮頚がん)はとても重要な取り組みです(参照:がん検診|厚生労働省)。例えば、日本人女性において最も罹患率の高いがんの一つである乳がんは、早期に発見されれば5年生存率は90%以上と比較的予後の良いがんであり(参照:乳房:[国立がん研究センター がん統計])、また科学的根拠のあるがん検診が存在することから、がん検診の対象者には積極的に受診勧奨を行う必要がありますが(参照:有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン2013年版)、がん検診の受診率は高くなく(図)、受診率向上が課題となっています。一方で、職域におけるがん検診は、法的根拠がなく、保険者や事業者が、福利厚生の一環として任意で実施しているものであり、検査項目や対象年齢等、検診の実施方法は様々であるのが実態ですので、注意が必要です(参照:厚生労働省 職域におけるがん検診に関するマニュアル0000204422.pdf)

図 厚生労働省. 特定健康診査・特定保健指導に関するデータ.をもとに宋が作成 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a-2.html. Accessed July 29, 2021.

平成27年度特定健康診査受診者数(全国計)

男:14,719,246名

女:12,338,859名

出所: 最新がん統計:国立がん研究センター がん統計2019年のデータをもとに宋が作成

[OECD Health Statistics | OECD](https://www.oecd.org/en/data/datasets/oecd-health-statistics.html)注:下記のデータで補完

United Kingdom-2014年

Ireland-2015年

Canada、Chile、Denmark、Switzerland -2017年

Belgium-2018年

Korea、Italy、Spain-2020年

https://www.med.or.jp/forest/gankenshin/contact/map/

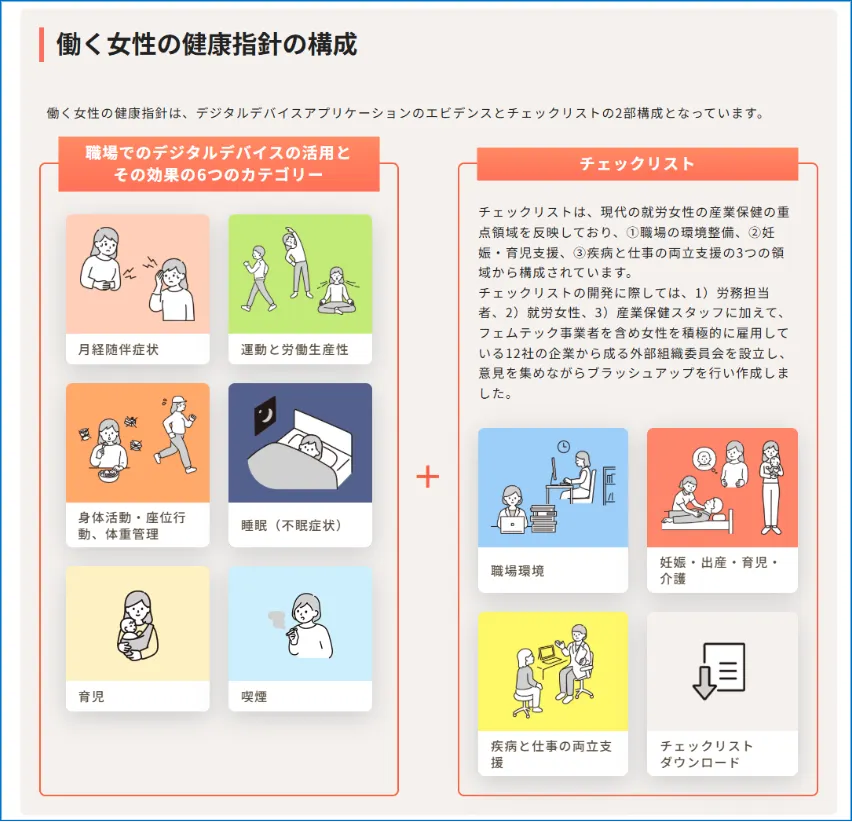

◆実務で活用できるデジタルデバイスアプリケーションのエビデンス

最近、企業から産業医に対し、女性の健康増進に役立つチェックリストやデジタル技術について相談されるようになりました。しかし、「どのツールを選べばよいかわからない」という声もあります。

働く女性の健康管理と就業継続・活躍をつなげるために、エビデンスに基づく指針が公開されています。この指針は、デジタルデバイスのエビデンスとチェックリストの2部構成です(図)。各カテゴリをクリックすると、デジタルデバイスのスライドや検索式のダウンロード、チェックリストの閲覧が可能です。

また、最新の情報も確認できます。

5.まとめ

女性の活躍と健康管理は、社会全体の発展および企業の持続可能な成長に寄与します。日本産業衛生学会就労女性健康研究会では、シンポジウムや自由集会、研究会を通じて、働く女性の健康に関する要因や効果的な対策、社会実装に関する科学的なエビデンスについて調査・研究し、議論を重ねています。ぜひご参加ください。また、産業医アドバンスト研修会の『シリーズ女性活躍』では、金融、人事、産婦人科、産業保健、地域保健の各分野の専門家が、社会的背景、人材戦略、政策・法制度、科学的エビデンス、事例検討、地域保健と産業保健の連携などについて講演しました。アーカイブで視聴可能ですので、ぜひご覧ください。本稿およびこれらの情報が、産業医の皆様の実務の一助となれば幸いです。

[就労女性健康研究会](https://sites.google.com/view/wwh1999/) [シリーズ女性活躍–産業医アドバンスト研修会|JOHTA](https://johta.jp/courses/women-advancement/)■執筆

宋 裕姫(そん ゆひ)先生

You Hwi Song, MD, MPH, DrPH

1997年産業医科大学卒業。6年間の精神科医としての修練の後、2003年より産業医活動を開始。2014年帝京大学大学院公衆衛生学研究科専門職学位課程、2016年同大学院博士後期課程に進学し、2019年単位満了退学。

公衆衛生学修士(専門職)、博士(公衆衛生学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、社会医学系指導医、日本産業衛生学会産業衛生指導医、日本精神神経学会精神科指導医、日本産業衛生学会学術委員会委員、就労女性健康研究会世話人