メンタルヘルス施策の一環として、多くの企業でセルフケア研修やラインケア研修が実施されています。しかし実際には、「社員に伝わっている実感がない」「毎年、形だけの研修になってしまっている」といった声も少なくありません。

2025年5月29日に開催されたさんぽLABウェビナー「伝わる!記憶に残るメンタルヘルス研修の設計と実践」では、こうした課題に対し、研修の設計や伝え方の工夫など、実践的なノウハウが紹介されていました。講師を務めたのは、産業医として豊富な現場経験を持ち、数多くのメンタルヘルス研修を担当してこられた平野井啓一先生です。研修が「実施すること」自体を目的とするものになってしまいがちな中で、どうすれば社員の心に残り、行動につながる研修を届けられるのか―。

本記事では、ウェビナーで紹介されたポイントをもとに、“伝わる研修”を設計・実践するためのヒントをわかりやすくご紹介いたします。

1.これからメンタルヘルス研修をはじめる方へ

2.「知識」で終わらせない。行動変容につなげる研修設計のポイント

3.まとめ

1. これからメンタルヘルス研修をはじめる方へ

これから初めてメンタルヘルス研修を担当する方にぜひ知っておいてほしいのが、厚生労働省が運営するポータルサイト 「こころの耳」 の存在です。このサイトは、働く人のメンタルヘルスに関する信頼性の高い情報を幅広く提供しており、セルフケアやラインケア、ハラスメント研修など多様な研修テーマに対応した実践的なツールも充実しています。中でも職場のメンタルヘルス対策コーナーにある、「職場のメンタルヘルス研修ツール」は、初心者が研修設計を行う際に非常に役立つ内容となっています。

ビジュアルを多用したわかりやすいスライド資料や、グループワークの進め方をまとめた台本、講師用の進行マニュアルやタイムスケジュールなどが無料で提供されているため、研修準備の負担を大きく軽減します。さらに、研修内容ごとに「どの順番で話すか」「どのタイミングでワークを入れるか」など具体的に示されているため、研修の進行に不慣れな担当者でも安心して活用できます。

こうしたツールは初心者だけでなく、研修経験者にとっても構成の見直しや新たな工夫のヒントを得るうえで有益であり、メンタルヘルス研修の質向上に欠かせないリソースとなっています。

2. 「知識」で終わらせない。行動変容につなげる研修設計のポイント

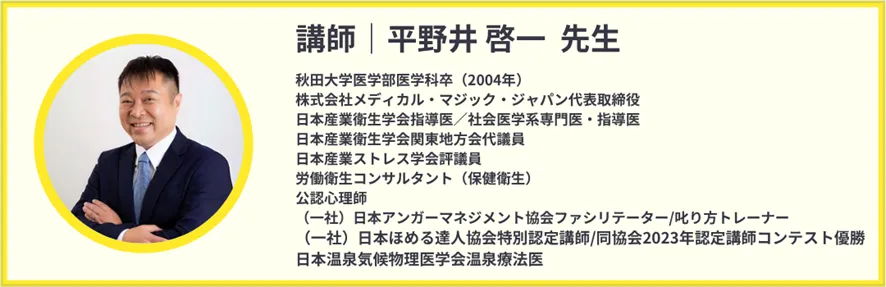

講師 |平野井 啓一 先生(産業医)

秋田大学医学部医学科卒(2004年)

株式会社メディカル・マジック・ジャパン代表取締役

日本産業衛生学会指導医/社会医学系専門医・指導医

日本産業衛生学会関東地方会代議員

日本産業ストレス学会評議員

労働衛生コンサルタント(保健衛生)

公認心理師

(一社)日本アンガーマネジメント協会ファシリテーター/叱り方トレーナー

(一社)日本ほめる達人協会特別認定講師/同協会2023年認定講師コンテスト優勝

日本温泉気候物理医学会温泉療法医

温泉ソムリエ

卒業後、臨床研修を経て産業医学の道を志す。きっかけは「病気を治すのも医者の仕事だが、病気にならないようにするのも医者の仕事」という指導医の一言。働くことで不幸になっていけないという理念のもと、SBS東芝ロジスティクス株式会社本社統括産業医、他約20社の嘱託産業医を務め、また指導医として後進の指導・育成にも力を注いでいる。

昨今急増する職域のメンタルヘルス問題について、感情のコントロール手法としてのアンガーマネジメント研修やほめる管理職研修等、産業医学をベースに様々な分野の知見を取り入れた研修は好評を博し、講演依頼も年々増加。産業医活動の傍らで年間60回以上多くの人の前に立ち、情報を発信している。

また副業でマジシャンとして多くの人にサプライズと笑顔を届けている