介護離職は企業にとって深刻な人材リスクであり、従業員にとっても経済的不安や心身の負担につながります。実際、要介護者数は年々増加し、今後さらに「仕事と介護の両立」を迫られる社員は増えていくと予測されています。

本記事では、訪問看護の現場で見えてきた介護のリアルな課題を紹介しつつ、企業が整備すべき介護休業・勤務調整制度、産業保健スタッフによる支援の具体策を解説します。介護離職を防ぎ、生産性の低下を防ぐために企業がどのような視点を持ち、どのように従業員をサポートすべきか、実践的なポイントをまとめました。

<目次>

1.はじめに:介護離職のリスクと企業への影響

2.訪問看護の現場から見た「介護で働きづらくなる人」のリアル

3.職場で利用できる介護制度と社員の介護サポートの基本

4.産業保健スタッフによる介護支援:具体的な関与ポイント

5.まとめ:介護離職を防ぐために必要な視点

1.はじめに:介護離職のリスクと企業への影響

近年、日本では高齢化が急速に進み、要支援・要介護の認定者が2023年3月末で694万人と過去最多となりました(厚労省「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)」)。企業の人材面では、直近1年で「介護・看護のため」に前職を離職した人が10.6万人に上ります(総務省「令和4年就業構造基本調査」)。さらに、経産省は2030年にビジネスケアラー(仕事と介護の両立者)が約318万人、両立困難による経済損失は約9兆円と試算しています。また、介護をしながら働く方の生産性は平均27.5%低下という推計も示されています。

こうした数字は、介護が誰にとっても他人事ではないことを示しています。また企業にとっても、介護離職防止や職場の介護制度の整備・運用は避けて通れない大きな課題です。

本記事は、企業が責任主体で進めるべき両立支援の基本と支援のポイントを、訪問看護師の現場視点を交えてわかりやすく解説します。

2.訪問看護の現場から見た「介護で働きづらくなる人」のリアル

私が訪問看護師として関わったケースを紹介します。

<ケース1 >

50代の男性会社員Aさんが、要介護5の母親を自宅で介護していました。週5日勤務のうち2日はリモートワーク、3日は出社という勤務形態で、出社日は朝夕に訪問介護、日中に訪問看護を入れ、仕事中でも見守りができるようリモートカメラを設置していました。ある日、勤務中にカメラ越しに母親が嘔吐し、ぐったりしている姿を確認。しかし、会社が本人の自宅から離れており、すぐに帰宅できませんでした。そのため、本人より訪問看護ステーションに直接連絡があり状況を確認。緊急性があると判断し、すぐさま自宅へ訪問に向かい、搬送につなげる事態となりました。本人は「もし出社ではなく在宅勤務の日であれば、もっと早く対応できたのに」と強い悔しさを漏らしていました。

<ケース2>

50代の女性社員Bさんは、要介護4の父親を自宅で介護していました。週5日勤務でフルリモートワークのため、常に自宅にいました。しかし業務が忙しく、介護に割ける時間が十分に取れなかったため、1日3回の訪問ヘルパーと1回の訪問看護を利用していました。父親は自力で食事やトイレに行くことができず、毎日のサービス利用が必須でした。そのため介護費用も高額となり、Bさんはなおさら仕事を辞められませんでした。ケアマネジャーから「仕事量を減らし、その分サービスを減らす」という提案もありましたが、Bさんは「それでも収入が追いつかないので、働くしかないんです」と語っていました。

これらのケースは、仕事と介護の両立の難しさを如実に示しています。介護は突発的な体調変化が多く、勤務形態によっては対応に大きな制約が生じます。また、要介護度が高いとサービス利用は増え、介護費用の負担も重くなります。そのため、介護のために仕事を辞める選択肢を取れず、経済的な不安と精神的疲労が重なっていきます。本人の努力だけでは限界があり、結果として「両立できない」という現実に直面するのです。介護と仕事の両立には、企業が主体となって勤務設計・制度活用・緊急時のルールを現実の働き方に統合することが求められます。

3.職場で利用できる介護制度と社員の介護サポートの基本

◆介護休業・介護休暇制度の活用

介護休業・介護休暇の取得は法律で定められています。また、2025年4月からは、介護に直面した従業員に対し「個別の周知・意向確認」「制度の早期情報提供」「研修や相談窓口の整備」などが事業主の義務となります。特に、雇用期間6か月未満の従業員も介護休暇の対象となり、テレワークの選択も努力義務化されました。

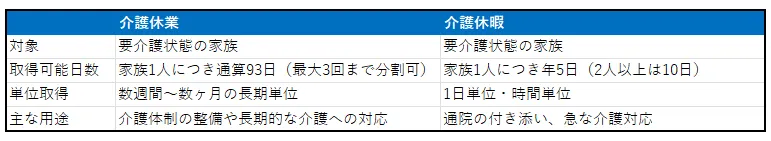

介護休業:要介護状態にある家族を介護するために、労働契約を維持したまま一定期間休業できる制度。家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得可能。

介護休暇:要介護状態の家族に配慮するために取得できる短期休暇で、突発的な介護や通院の付き添いなどに対応するための制度。家族1人につき年5日まで。

図:介護休業と介護休暇の違い

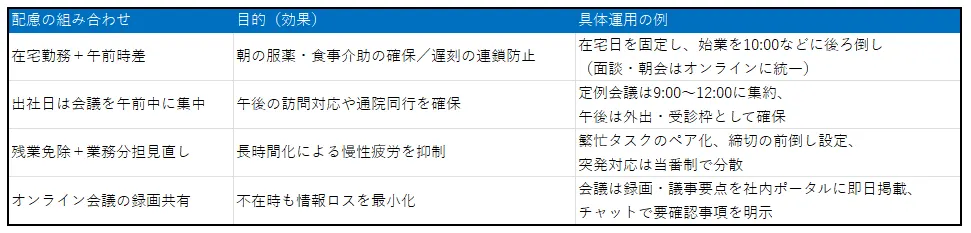

◆勤務形態の柔軟化

企業によってはさまざまな勤務形態を用意しています。介護と仕事の両立手段として積極的に取り入れることが、事業所の責任として求められています。

時差勤務・フレックスタイム制:日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、介護の時間を確保することができる

短時間勤務:1日の労働時間を短縮し、介護とのバランスを取りやすくする

残業免除・制限:必要に応じて残業を免除、または制限をすることができる

テレワーク・在宅勤務:職場に行かず、自宅で働くことで、介護の合間に仕事をすることができる

図:勤務配慮の例と目的

◆介護保険サービスや外部支援の利用

ケアマネジャーと連携し、訪問看護・訪問介護・福祉用具の活用といったケアプランを作成し、介護保険サービスや地域の支援サービスを活用することで、介護の負担を軽減し仕事に集中できる環境をつくることが重要です。また、地域包括支援センターや自治体の相談窓口、民間団体のサポート窓口なども心強い味方になります。社内だけで完結させず、地域の社会資源とつながることが負担軽減の近道です。産業保健スタッフは、地域包括支援センターやケアマネジャーなどの適切な相談窓口の利用を促すこと、そして介護サービスが適切に利用できているかを本人と一緒に確認します。必要に応じてサービス内容見直しの検討を行い、本人からケアマネジャーに相談するよう促します。費用面の不安がある場合は、自治体での相談窓口で利用できる公的支援の有無を、確認するよう案内します。

◆職場や上司への相談と理解の促進

介護をしながら働く場合、周囲の理解と協力が必要不可欠です。現在の介護状況や今後の見通し、勤務調整状況などを職場に伝えておくことで、急な対応もスムーズになります。上司だけでなく、チームメンバー間で共有することで、介護中の社員が仕事調整をしやすい環境を整備することも介護サポートの基本です。

◆緊急時対応(家族の急変時対応)

「急変時は、本人から上司へ連絡し、速やかに離席・帰宅できるよう職場で調整する」流れを確認します。必要な引き継ぎ先を事前に決め、連絡先は上司やチームを基本とし、業務の滞りを最小化します。

介護に関する制度やお金、相談先について知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇

4.産業保健スタッフによる介護支援:具体的な関与ポイント

◆相談窓口・面談の実施

介護両立を希望する従業員が抱える悩みや不安について、打ち明けることができる窓口を設置・面談日程の調整などを行います。従業員の体調や生活状況、課題を総合的に把握し、必要に応じてケアプランや職場調整のアドバイスを行います。面談票には通院頻度・夜間介助の有無・緊急時の連絡体制などを簡潔に記録しましょう。

◆健康管理とストレス対策

介護両立中は心身のストレスが溜まりやすいです。産業保健スタッフは定期健康診断や個別面談で、従業員の健康状態やストレス状況を確認し、事前のフォローや医療機関の紹介、メンタルヘルスケアの案内などを行います。心身の不調が仕事や介護に影響する場合、産業医の意見に基づいて、勤務時間短縮や負担軽減等の提案もできます。

介護うつの原因や事業所ができる対策について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇

◆職場調整のアドバイス

産業保健スタッフは、本人の健康・体力・介護状態を評価したうえで、人事や上司と連携し、必要な配慮(在宅勤務・時差・中抜け・残業制限等)が行えるよう支援します。最終的な業務上の判断は会社(人事・所属長)が行います。これにより、本人が継続勤務しやすい職場環境調整や負担の軽減を行うことができます。合意内容は書面化し、開始日・見直し日・担当窓口を明記します。これにより、異動や上司交代があっても運用が途切れにくくなります。

◆両立支援計画の作成とフォローアップ

産業保健スタッフは、従業員本人や職場、医療機関と連携しながら、介護と仕事の両立を支援するための計画作りをサポートします。状況の変化に応じて計画の見直しや適切な対応を行うことが重要です。

5.まとめ:介護離職を防ぐために必要な視点

介護と仕事の両立は、介護者本人の努力だけで完結できるものではありません。介護の状況は突発的で予測が難しく、個人の工夫だけでは限界があります。企業として、介護休業や介護休暇など法制度に基づいた仕組みを整備し、周知・運用を徹底することが、介護離職防止の基盤となります。産業保健スタッフは健康面からの相談対応・就業配慮についての助言・状況変化時のフォローを担います。とくに、定期面談や相談窓口で社員の心身の状態や介護状況を把握し、必要に応じて人事や上司と連携して勤務の調整を助言する役割があります。企業は制度を動かす主体として責任を持ち、産業保健スタッフが健康面から補完することで、社員が安心して働き続けられる環境を整えることができます。役割分担を明確にした社内体制が、介護離職防止と持続可能な組織運営を実現する鍵となります。 また、訪問看護師としての現場の実感からも、介護支援の責任は「社員個人」ではなく「企業」にあると考えます。産業保健スタッフは健康面の専門家として重要な役割を担い、企業の取り組みを現場に根づかせる重要な存在です。

アドバンテッジリスクマネジメントが提供する休業者管理・復職支援クラウドサービス「アドバンテッジハーモニー」では、業務効率化と復職支援の両軸でサポートし、産業保健スタッフ・人事・従業員にこれまで以上の安心感をお届けします。詳細が知りたい方はこちらからご覧ください👇

■執筆/監修

<執筆> あけの55(看護師、保健師)

看護大学卒業後、大学病院循環器内科・心臓血管外科で6年間従事。心不全療養指導士を取得。その後訪問看護ステーションに転職し、現在は看護主任として勤務。急性期から慢性期、在宅医療までの幅広い経験を活かし、Webライターとしても活動中。

<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)

アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問

アズビル株式会社 統括産業医

メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。

代表書籍

『職場のメンタルヘルス入門』

『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』

『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』