日本の職場では外国人労働者の受け入れが急速に進んでいますが、労働災害(労災)の発生率は日本人労働者に比べて高い傾向にあります。背景には、言語の壁や安全教育の不足、作業経験の浅さなどがあり、衛生管理者にとっては喫緊の課題です。

本記事では、外国人労働者に多い労災リスクや典型的な事例を紹介しつつ、衛生管理者が現場で果たすべき役割と、安全教育を効果的に実施するための工夫を解説します。

<目次>

1.はじめに:外国人労働者が増える中で高まる安全衛生の重要性

2.外国人労働者に多い労災リスクと事例

3.衛生管理者が担うべき役割

4.外国人労働者への安全教育を効果的に行う工夫

5.まとめ

1.はじめに:外国人労働者が増える中で高まる安全衛生の重要性

近年、日本では少子高齢化による労働力人口の減少と深刻な人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れが進んできました。 外国人労働者の受け入れが進んでくるなかで、外国人労働者による労働災害の発生率が相対的に高いことが問題になっています。

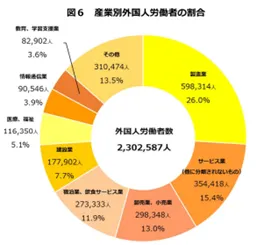

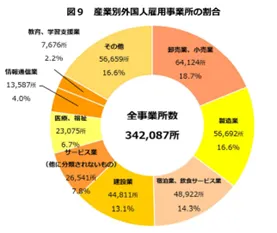

厚生労働省の発表によると、令和6年10月末時点での外国人労働者数は約230万となっており、対前年増加率は12.4%。届け出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新しています。外国人を雇用する事業者数は約34万か所で、こちらも過去最多を更新しました。 国籍別ではベトナムが最も多く、約57万人(外国人労働者数全体の24.8%)次いで中国が約40万人(同17.8%)、フィリピンが約24万人(同10.7%)となっています。 産業別の状況では、外国人労働者数は製造業が最も多く(全体の26%)、次いでサービス業(同15%)、卸売業・小売業(同13%)となっており、雇用する事業者数は卸売業・小売業が最も多く(全体の19%)、次いで製造業(同17%)、宿泊業・飲食サービス業(同14%)となっています。

※出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届け出状況まとめ(令和6年10月末時点)

このように、日本の職場には言語や文化、働き方の違いを持つ多様な人材が集まるようになりました。 一方で、労働災害の発生率を見ると、外国人労働者は日本人労働者に比べて高い傾向があることが報告されています。 その理由としては、日本語での安全教育が十分に理解されにくいことや、母国との労働環境の違いによる安全意識の差、慣れない作業環境での不安や戸惑いなどが挙げられます。

したがって、外国人労働者が安心して働ける環境を整えるためには、安全衛生に関する教育・指導のあり方を工夫することが不可欠です。 特に職場の衛生管理者には、外国人労働者が直面しやすいリスクを理解した上で、事故を未然に防ぐための取り組みを推進する役割が期待されます。

2.外国人労働者に多い労災リスクと事例

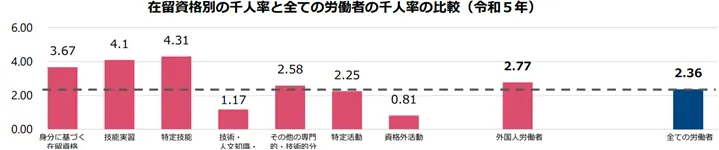

厚生労働省の発表によると、外国人労働者の労災による死傷者数は5,672人にのぼり、前年から864人の増加となっています。 全労働者の死傷年千人率(労働災害による死傷者数/平均労働者数×1,000)は2.36であるのに対し、外国人労働者のみでは2.77と、明らかに高い傾向があります。 特に技能実習生1(4.10)や特定技能労働者2(4.31)については、全体の約1.7~1.8倍高く、ハイリスク群と言えます。

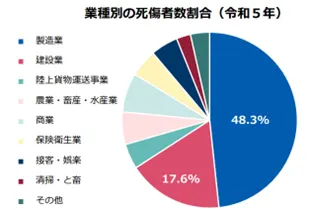

また、業種別では製造業(48.3%)、建設業(17.6%)が多く、職場の危険性が高い分野での事故が多発している点が特徴です。

※出典:厚生労働省 令和5年 外国人労働者の労働災害発生状況

業種別の労働災害の傾向や対策について知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇

下記は、労働災害事例に掲載されている、外国人労働者を巻き込んだ典型的な労災事例です。安全教育や多言語対応の課題を浮き彫りにしています。

事例①火災による全身重度熱傷事故

金属加工工場で外国人がエタノールを使って部品の洗浄作業中、近くのストーブの火が引火し大火傷。作業は1人で行っており、周囲から見えにくい状況だった。

出典:職場の安全サイト 労働災害事例 No.101604

事例②無資格クレーン操作による転倒事故

不法就労の外国人2名が、技能講習を受けずに見よう見まねでクレーン操作。過荷重によりトラッククレーンが転倒し、車体とガードレールの間に挟まれ、1名が死亡。

出典:職場の安全サイト 労働災害事例 No.750

事例③後退トラックに轢かれる事故

道路舗装工事で小型締固め機械を用いて締固め作業をおこなっていた外国人労働者2名のうち1名が、後進で走行してきた工事用10tダンプトラックに敷かれて死亡。

出典:職場の安全サイト 労働災害事例 No.995

これらの事例からも推察できますが、外国人労働者が労災の被害に遭いやすい理由として、大きく以下の3つが考えられます。

1⃣業務経験の浅さ

特に技能実習生などの経験が浅い従業員は、業務手順の理解度が進んでいないために業務に潜む危険やリスクへの対応能力が身についておらず、労災に遭ってしまう可能性が高いです。

2⃣日本語能力のばらつきによる言語の壁

外国人の日本語能力を示す指標として日本語能力試験があり、業務の場合はN2レベル(日常場面、幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる)が多く求められます。しかし、外国人にとってN2レベルの日本語習得は難易度が高く、日本語力のばらつきが生じます。

そのため、業務指示の内容や安全衛生にかかわるコミュニケーションが阻害され、たとえ安全性が担保されている業務手順だとしても正しく理解されず、手順不遵守により労災が生じやすくなります。

3⃣職場の危険についての伝達が困難

2⃣に通じることですが、コミュニケーションの課題は業務指示以外にも安全衛生教育の理解が進まないという弊害もあります。また、職場には目に見える顕在的な危険だけでなく、例えば前述した事例の①のように、「トラブルが発生しやすいから、いつもより注意が必要な状況」などの潜在的な危険もあり、注意が必要です。

3.衛生管理者が担うべき役割

外国人労働者の安全衛生を守るためには、事業主・安全管理者との連携が不可欠です。

安全管理者は、機械設備の安全対策や作業手順の安全、災害防止計画などのハード面を中心に、事業主は法令遵守の最終責任者であるとともに、教育や体制づくりに必要なリソース投入の決定などを中心に、主体的に取り組みます。

衛生管理者は、主に現場の健康・衛生状態を監視し、外国人労働者を含め「教育・意識面」での事故防止に主体となって取り組むとよいでしょう。以下に具体例を4つ挙げます。

Ⅰ.多言語対応の教育内容の企画・改善の提案

- 現場でよく発生するヒヤリハット事例を調べ、それをイラストや母国語で説明資料に反映するような企画

- 既存の安全教育動画やマニュアルを外国人労働者に試用してもらい、理解度テストやヒアリングを実施。その結果を安全管理者や事業主に共有し改善提案を行う

Ⅱ.朝礼や巡視での声かけなど、現場での理解度の確認や指導

- 朝礼で外国人労働者に前日の作業で気を付けた点や不安に思っていることなどをヒアリングし、理解度を確認

- 巡視頻度を強化し、保護具の使用など安全行動が徹底されているかを確認。守られていない場合は声掛けをおこない直接指導

Ⅲ.健康や不安の相談を受け、専門部署へ橋渡しを実施

- 個別にコミュニケーションを取れる機会を設け、言葉にしにくい体調不良や生活面での不安などについて丁寧にヒアリングを実施し、必要に応じて産業医や労務担当へ連携を行う

- 外国人労働者が労災申請や病院受診に不安を持つ場合は、通訳や労務担当などと連携して手続き支援の仲介を行う

Ⅳ.安全管理者へ「外国人労働者がつまずきやすい作業点」をフィードバックの実施

- フォークリフトや機械操作など、外国人労働者が苦手としやすい動作を職場巡視や本人とのコミュニケーションによって理解し、安全管理者へ共有してマニュアル改善の検討を依頼する

- 脚立の使い方など、手順を守らずに近道しがちな作業を指摘し、危険ポイントをフィードバックする

4.外国人労働者への安全教育を効果的に行う工夫

外国人労働者の労災を防ぐために、安全教育を効果的に実施するためには、言葉の壁を超える工夫が欠かせません。 ピクトグラムや図解、動画など、言葉に依存しない視覚的な安全指導を取り入れることで、理解度のばらつきを減らし、現場での即時的な行動につなげることができます。 これらを踏まえ、以下の5点を実施するとよいでしょう。

ⅰ.母国語で安全教育を学べる体制を整備する

- 自動翻訳ツールを用いるなどして、安全教育資料や業務マニュアルの多言語対応を行い、母国語で学べる体制を整えます。

ⅱ.動画で視覚的に不安全行動を伝える

- 複雑な動作や危険な動作は、日本人でも文字や口頭だけでイメージすることは困難です。動画であれば、具体的に何が危険なのか?を視覚的、聴覚的に伝え、補完することができます。

ⅲ.安全標識を多言語対応する

- ベトナム語や中国語だけでなく、英語など労働者の母国語を含む多言語を用いて作成したり、ピクトグラムやイラスト、色分けや記号などを活用して言語が分からなくても視覚的に理解できるよう工夫します。

- 特に緊急時の対応方法については、優先的に作成を行い、明確に表示しましょう。

ⅳ.通訳を一時的に依頼する

- 同じ国からの労働者を多く受け入れる場合は、その言語に対応できる通訳を就業開始時に一時的に依頼することも効果的です。

ⅴ.日本語の習得を支援する

- 労災防止だけでなく職場定着率の向上など長期的な視点で効果的です。「日本語を勉強する時間を確保できるようにする」「日本語学習テキストや教材を提供する」「日本語教室をリストアップして紹介する」などが考えられます。

- 同じ職場の同僚として、日々コミュニケーションを積極的に取るだけでも支援につながり、ひいては外国人労働者への安全教育へつながります。

5.まとめ

外国人労働者は年々増加しています。そのため、労災防止のためには、外国人労働者の安全教育が不可欠です。

外国人労働者の安全衛生を守るには、衛生管理者が現場で教育・意識向上を担い、安全管理者や事業主と連携してリスク対策や教育体制を整えることが不可欠です。

多言語マニュアル、動画教材、ピクトグラム活用など、言語や習熟度に配慮した具体的な教育を実施することで、労災防止と安全意識の定着が可能になります。

労働災害が発生した際、衛生管理者には迅速で適切な対応が求められます。初動対応の遅れや不備があると、企業の法的責任や社会的信用に大きな影響を与えるだけでなく、再発防止の機会を失う可能性もあります。万が一の事態に備え、以下の記事で適切な対応フローを把握しておきましょう👇

■参考

1)「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)|厚生労働省

2)令和5年 外国人労働者の労働災害発生状況|厚生労働省

3)職場のあんぜんサイト:労働災害事例|厚生労働省

4)建設業に従事する外国人労働者向け教材|厚生労働省

5)外国語安全衛生テキスト|中央労働災害防止協会

6)職場のあんぜんサイト:各種教材・ツール|厚生労働省

■執筆/監修

<執筆> 衛生管理者・看護師

<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)

アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問

アズビル株式会社 統括産業医

メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。

代表書籍

『職場のメンタルヘルス入門』

『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』

『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』

ミュートしたユーザーの投稿です。

投稿を表示現在、急速に増えていてコミュニケーションに課題があると思われるベトナム人については、このようなWebサイトがあり活用されると良いかと思いますので共有コメントしておきます。

日本ではたらくベトナム人のための健康ハンドブック

https://japan.iom.int/data_research/vietnamese_migrant_worker_handbook