10月は「乳がん啓発月間(ピンクリボン月間)」。

乳がんは日本の女性がんの中で最も罹患率が高く、9人に1人がかかるといわれています。

しかし、乳がん検診の受診率は依然として5割未満。早期発見・早期治療のためには、職場からの情報発信や受診勧奨が欠かせません。

本記事では、産業保健師が職場でできる乳がん啓発の具体的な方法や、セルフチェックの伝え方、検診受診率向上につながる工夫を紹介します。

「知っている」から「行動する」へ——この10月をきっかけに、従業員の健康を守る一歩を踏み出しましょう。

<目次>

1.乳がん啓発月間(ピンクリボン月間)とは?

2.日本における乳がんの現状と課題

3.産業保健師としてできるアクション、職場でできる乳がん啓発の取り組み例

4.女性の健康を支える企業文化づくりへ

5.まとめ:乳がん啓発月間をきっかけに、継続的な支援を

1.乳がん啓発月間(ピンクリボン月間)とは?

ピンクリボン運動とは、乳がんの予防・早期発見・早期治療を周知・促進することを目的とした啓蒙活動です。この活動はアメリカで始まり、40年以上の歴史があります。1980年代に乳がんで家族を亡くした遺族が「このような悲劇が繰り返されないように」という強い願いを込めて、ピンク色のリボンを作ったことが始まりです。日本には2000年頃からこの啓蒙活動が始まりました。乳がん啓発のための毎年10月頃、ウォーキングイベントが各地で開催され一気に認知度が高まりました。現在では、このピンク色のリボンが乳がんの予防や早期治療を促すトレードマークにもなっており、日本でも認知度が高まっています。

2.日本における乳がんの現状と課題

高齢になるにつれ発症頻度が増えるのが多くのがんに見られる傾向ですが、乳がんについては40代から50代の女性に多く発症するという特徴があります。乳がん患者は年々増加しており、女性がん全体の20%以上を占め第1位です。厚生労働省の発表によると、9人に1人の女性が乳がんに罹患します。身近な人が乳がんに罹患したという話はそこまで珍しい話ではなくなりました。

乳がんによる死亡率も年々増加していますが、乳がんによる死亡者は全がん死亡数の中で第4位です。罹患率と死亡率が一致していない理由としては、罹患から死亡までが比較的長いがんであること、好発年齢が他のがんよりも若いため治療の選択肢が広く計画通りの治療を行いやすいという特徴があります。

そうは言いつつも、若い世代であっても発見が遅くなれば遅くなるほど5年生存率は低くなります。全てのがんに言えることですが、早期発見・早期治療が生存率を高めます。そのためには定期的ながん検診の受診が必要です。現在、日本では40歳以上の女性を対象に2年に1度の乳がん検診が推奨されていますが、受診率は2022年時点で47.4%でした。受診率の向上という課題がまずあげられます。

さんぽLABでは、乳がんの疫学や検査・治療法について従業員向けに情報提供するための衛生講話資料を公開しております。以下よりPDF形式で無料ダウンロードが可能です👇

3.産業保健師としてできるアクション、職場でできる乳がん啓発の取り組み例

産業保健師の多くの方は、従業員に対して乳がん検診受診勧奨や精密検査の受診勧奨はすでに取り組まれていると思います。乳がん検診の精密検査受診率は90.1%と他のがん検診の精密検査受診率と比較すると高いという結果です。しかし、そもそもの受診率が50%にも満たないという現状があります。受診率、精密検査受診率の100%を目指すような啓発活動を行いましょう。

乳がんはセルフチェックが有効とされる数少ないがんの一つです。乳房を定期的にチェックする事で少しの異変にも気付きやすく、乳がんの早期発見・早期治療につながります。毎月決まった日に自分自身の乳房をチェックしましょう。①まずは乳房を見てひきつれやくぼみがないか、②触ってしこりがないか、③つまんで血混じったような分泌物がないか、④横になってしこりがないか、を確認しましょう。2年に1回の定期的ながん検診受診も大切ですが、セルフチェックにより自身で早期乳がんを発見できるケースもあります。従業員に対して、セルフケアを啓発するパンフレットを配布するのも一つの方法です。

さんぽLABでは、乳がんの予防や乳がん検診の啓発を目的としたリーフレットを公開しています。以下よりPDF形式で無料ダウンロード可能です👇

職場によっては乳がん触診モデルの体験会を取り入れた事例もあり、従業員の関心を集めています。乳房を触ってしこりを見つけたり、どういう風にくぼみやひきつれができたりするのかを、見て触って体験することができます。健康診断の待ち時間対策として、「ご自由にお試しください」と乳がん触診モデルを設置しておくのもよいでしょう。日々、忙しい生活に追われている人たちにとって、健康診断とは唯一自身の身体を見直す機会です。ただ、乳がん触診モデルの殆どが乳房そのものの形をしているので、目のやり場に困ったり、抵抗を感じる人もいたりします。実施できたら良いなぐらいの気持ちで会社に提案してみてはいかがでしょうか。

その他、企業側が乳がん検診に対して費用補助を行う、または就業時間内に受診できる制度を整えるといった取り組みも有効です。デジタルマンモグラフィや乳腺超音波検査機器を搭載した検診車を保有している健診施設もあります。企業検診に組み込めるよう調整してみるのも良いでしょう。

4.女性の健康を支える企業文化づくりへ

性差関係なく、ある日突然病気による従業員の欠員が出ると、どの事業所も困惑することでしょう。しかし、女性は男性と比べてライフステージごとにホルモンの影響を受けやすく、月経、妊娠・出産、更年期と体調不良に晒されやすいという特徴があります。乳がんの好発年齢は40代から50代のため、家庭でも仕事においても重要なポジションにいる人に発症しやすい状況です。企業においては管理職の役割を担っている女性も少なくないでしょう。厚生労働省の発表によると、事業所の規模が大きくなればなるほど、女性管理職の割合が高くなります。結婚や出産を理由に退職する女性も年々減少しており、それだけ女性が活躍する機会が増えています。

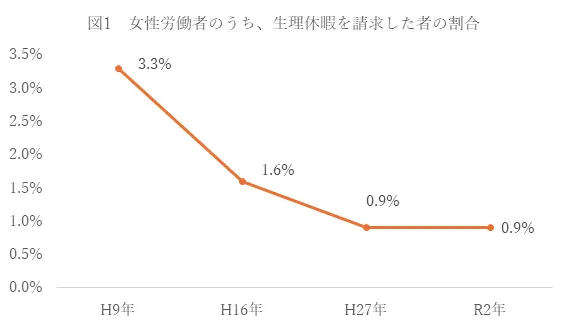

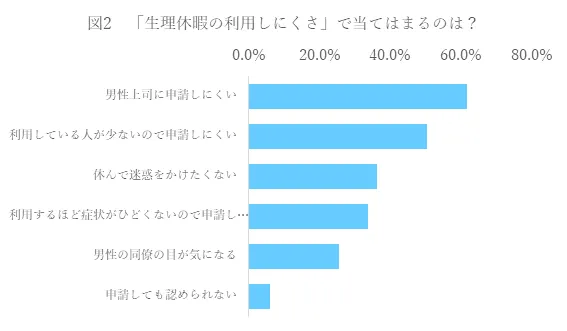

しかし、体調不良の声をあげにくいという課題が根強く残っています。例えば、「生理休暇」を制定している企業も徐々に増えてきましたが、実際に活用できていない現状があります。「男性上司に申請しにくい」「利用している人が少ないので申請しにくい」という声があり、生理休暇を請求した者の割合は年々減少しています(図1、2参照)。結局、「生理中なので休みます」とは言えず、「体調不良で休みます」と有給休暇を申請する人が殆どなのでしょう。自己申告に基づく制度のため、なかなか普及しない現状はありますが、生理休暇は労働基準法により法廷休暇です。制度化されている生理休暇一つを例にとってあげてもこのような現状のため、それ以外の体調不良は声をあげることができているのでしょうか。無理をして就業していたり、無理をしていると自覚さえもできていなかったり、こうした背景から、不調を抱えていても声をあげづらい状況が続いているのが実情です。自身の家族を労わるのと同じぐらいご自身も労わってほしいです。不調の声をあげやすい企業文化が根付いてほしいものです。手始めに、社内での理解促進や制度整備に向けた研修、相談窓口の設置、啓発ポスター掲示などの取り組みをしてみてはいかがでしょうか。

5.まとめ:乳がん啓発月間をきっかけに、継続的な支援を

各行政の積極的な活動によりピンクリボン月間である10月は、各地でピンク色にライトアップされます。その機会を利用して、社内でも乳がんについての啓発活動を行ってみてはいかがでしょうか。

その他の○○デー/週間/月間について知りたい方はこちらをご覧ください👇

■参考

1)日本乳がんピンクリボン運動|認定NPO法人 J.POSH

2)がん情報サービス|国立研究開発法人国立がん研究センター

3)女性活躍に関する調査 結果概要(令和5年度厚生労働省委託事業)|厚生労働省

4)働く女性と生理休暇について|厚生労働省

5)世界に誇れる日本の医療保険制度|日本医師会

■執筆/監修

<執筆>

阿部 春香(保健師、産業カウンセラー、第一種衛生管理者)

日本産業衛生学会、日本産業保健師会に所属する。2024年に日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度登録者として登録する。

広島大学大学院(博士課程前期)を修了後、健診施設に勤務する。現在、中小企業の保健師として勤務し、健康経営の推進を行っている。

働く全ての人に産業保健を届けたいという思いから、産業保健職として産業保健の社会的認知を広げるための活動も行っている。

<監修>

難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)

アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問

アズビル株式会社 統括産業医

メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。

代表書籍

『職場のメンタルヘルス入門』

『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』

『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』