はじめに

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。

近年、職場における人間関係やマネジメントの難しさが増す中、ハラスメント関連の相談や対応は、産業保健スタッフにとっても避けて通れないテーマとなっています。

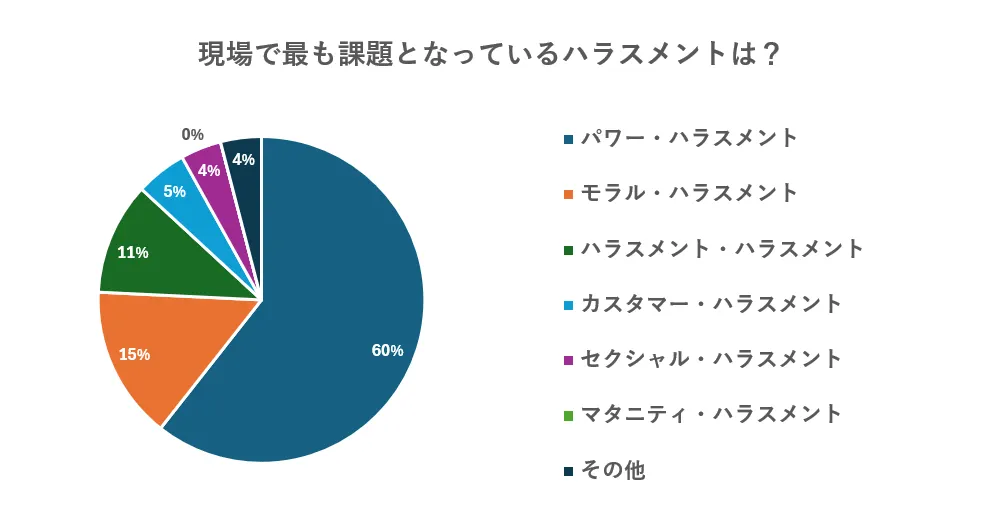

そこで今回は、産業保健スタッフの方々に「現場で最も課題となっているハラスメント」について伺いました。

投票結果(概要)

期間: 2025年10月25日〜10月31日

投票数: 55票

結果

- パワー・ハラスメント:60%

- モラル・ハラスメント:15%

- ハラスメント・ハラスメント:11%

- カスタマー・ハラスメント:5%

- セクシャル・ハラスメント:4%

- マタニティ・ハラスメント:0%

- その他:4%

各項目の傾向と支援のヒント

パワー・ハラスメント(60%)

最も多く挙げられたのは「パワー・ハラスメント」です。現場では、管理職から部下への指導のなかで「優越的な関係などから、相手が萎縮してしまう」「業務上必要な範囲を超えた言動」などがパワハラの内容とされています。近年では、在宅勤務やオンライン環境などで、表情や雰囲気が伝わりづらく、意図せず圧力を与えてしまうこともあります。また、上司と部下のコミュニケーションが希薄になりがちな職場環境がパワハラ経験の有無に関連することも報告されています。

対応のヒント:

- 従業員の研修で「コミュニケーションを円滑に進める能力」や「感情をコントロールする能力」の向上を図る

- 行為者・相談者の双方にフォローアップを行い、会社として取り組んだことを説明する

- 職場の「パワー・ハラスメント防止方針」を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する

モラル・ハラスメント(15%)

「モラル・ハラスメント」は、脅迫や名誉棄損、侮辱、ひどい暴言などの人格を否定するような精神的な攻撃をするハラスメントに分類されます。人格否定といった言動によって精神的な圧力をかける行為や、人間関係から切離す行為も該当します。集団で無視をして職場で孤立させるなどもこれに該当します。肉体的暴力に比べて被害が表面化しにくく、「気づいたら本人が孤立していた」「周囲も違和感を感じながら指摘できない」といった声も多く聞かれます。

対応のヒント:

- 定期的な1on1やアンケートで、人間関係の不調サインを早期に拾う

- チーム全体で“互いを尊重するコミュニケーション”を学ぶ機会を設ける

- 全従業員を対象にハラスメント防止の研修を実施し、具体的な行為の理解と適切なコミュニケーションの方法を普及させる

ハラスメント・ハラスメント(11%)

「ハラスメント・ハラスメント」は、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示について「ハラスメントだ」と主張し、組織や職場の適切なコミュニケーションを阻害するハラスメントです。この種のハラスメントが起きる背景には、「何が適切な指導か」が職場共有されていないという実情が考えられます。結果として、管理職が指導をためらい、部下の成長機会や職場の対話量が減少し、コミュニケーションが少なくなることにも起因します。

対応のヒント:

- 業務上の適正な指導とハラスメントの違いを職場全体で明確化する取り組みを行う

- 管理職・従業員双方に向けて“適切なコミュニケーション”のガイドラインを示す

- ハラスメント・ハラスメントもハラスメントの一種として、他のハラスメントと合わせて総合的に相談を受け付ける窓口を設置し、被害を受けた従業員からの相談に対応する

カスタマー・ハラスメント(5%)

「カスタマー・ハラスメント」は、顧客や取引先からの暴言・過剰な要求、商品やサービスに不当な言いがかりなど、対外的なハラスメントを指します。特に対人対応の多いサービス業等では、クレーム対応が従業員の精神的負担となり、メンタル不調につながるケースも報告されています。

これらは企業や業界により、顧客等への対応方法・基準が異なるため、カスタマー・ハラスメントに関しては明確な定義を定めることができません。一般的には、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により労働者の就業環境が害されるものがカスタマー・ハラスメントであると考えられております。

対応のヒント:

- 企業担当者にて苦情対応マニュアル等を整備し、従業員が一人で抱え込まない仕組みを企業全体で構築する

- 顧客対応時に生じたストレスなどを共有・相談できる場を設ける

- 企業として「不当な要求には応じない」と明確に社内外へ発信する

セクシャル・ハラスメント(4%)

セクシャル・ハラスメントは、職場における意に反する「性的な発言」により、労働条件に不利益を及ぼしたり、就業環境を不快なものにする行為であり、オンライン会議や社内チャット、会食の場なども「職場」に含まれる場合があります。

対応のヒント:

- 企業や職場にて「性的言動に関する職場ルール」を設定し周知する

- 被害者が相談しやすい環境(匿名窓口など)を企業にて整備する

マタニティ・ハラスメント(0%)

今回は該当票がありませんでしたが、妊娠・出産・育児等を理由としたハラスメントは依然として課題です。業務上必要な言動はハラスメントには該当しませんが、労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があります。また、制度等の利用を希望する労働者に対して、業務上の必要性により変更の依頼や相談をすることは、強要をしない場合に限りハラスメントには該当しません。今後、働き方の多様性が進む中で注視すべき分野です。

関連資料

今後の展望

産業保健スタッフとしては、職場内のコミュニケーションや働き方において、ハラスメントに繋がるリスクが潜んでいないか、健康面・心理面からの視点で注意を払うことで企業へのサポートが可能です。

また、今回の投票投稿のコメント欄にもありました「無自覚ハラスメント」(加害者に自覚なく精神的負担を与える行為)への対応としても、研修や啓発活動への助言、相談体制の整備支援を通じて、「何がハラスメントにあたるのか」を職場で明確にし、「気づき合える文化」の醸成を後押しすることが重要となります。

12月のハラスメント撲滅月間を機に、産業保健スタッフとして、従業員が安心して働ける職場環境づくりを支援していきましょう。