インフルエンザは毎年冬季を中心に流行し、多くの人に感染する可能性のある身近な感染症です。学校保健安全法では出席停止期間が定められており、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまでとなっています。労働安全衛生法にはこのような明確な規定はありませんが、準じた対応をすることが一般的です。

そのため従業員の欠勤や業務の停滞、生産性の低下など、さまざまな影響を及ぼすリスクがあります。特に集団生活を送る職場では、感染が一人にとどまらず、クラスター化する恐れもあるため、早期の対策が求められます。こうした中で、衛生管理者には職場の予防体制を整える重要な役割が求められます。

本記事では、インフルエンザの基礎知識から、職場での具体的なインフルエンザ対策、従業員への啓発方法まで、衛生管理者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

<目次>

1.なぜ今、職場の感染症対策が問われているのか

2.【視点1】感染予防の基本行動が機能しているか

3.【視点2】体調不良時のルールと風土が整っているか

4.【視点3】集団感染を防ぐ情報共有と初動体制

5.衛生管理者が職場でできる実践アクション

6.まとめ:流行期の前こそ、備えとルール見直しを

1.なぜ今、職場の感染症対策が問われているのか

新型コロナウイルスの流行を経て、職場における感染症対策の重要性はこれまで以上に高まりました。従業員の安全を確保することは企業の社会的責任であり、生産性を維持するうえでも不可欠です。

コロナ禍においてはリモートワークや分散出勤などの新たな働き方が導入されましたが、ここ数年はオフィスに戻る動きも進んでおり、職場内での感染リスクへの備えが再び求められています。また、マスク着用やワクチンに対する考え方などにもアフターコロナとなった今は再度変容が見られ、個人の感染症対策への意識の低下も問題として挙げられるかもしれません。

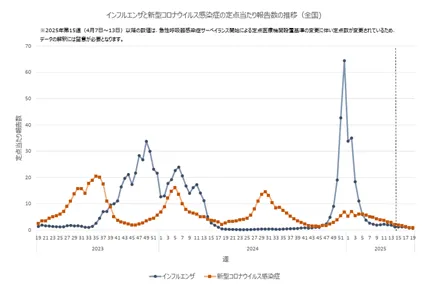

実際、このような問題が数値となって反映されています。厚生労働省の「インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の定点あたり報告数の推移」を見ると、2023-2024シーズンと比較し、2024-2025シーズンは明らかにインフルエンザの定点当たり報告数が増加しています。図を見ると新型コロナウイルス感染症はシーズンを経るごとに減少している印象がありますが、季節性インフルエンザとコロナの同時流行による影響も懸念されており、衛生管理者は従来以上に実効性のあるインフルエンザ対策を講じる必要があります。今こそ、感染症への備えを見直す絶好の機会といえるでしょう。

2.【視点1】感染予防の基本行動が機能しているか

感染予防の基本行動とは手洗い、マスク着用、咳エチケットや換気のことを言います。また、インフルエンザもコロナウイルスもエンベロープという膜で覆われた作りで、アルコールや石鹸はこのエンベロープを破壊しウイルスを不活性化させることに効果があるため、手洗いに加え手指消毒も感染予防には有効です。

しかし、コロナ禍においては定着していたアルコール消毒も今は設置数もかなり減り、実施している人も少なくなったのではないでしょうか。このようにせっかく効果のある感染予防の基本行動が機能していないということは、職場の感染症対策において非常に惜しい限りです。

また、インフルエンザにおいてはワクチン接種も有効な感染予防の手段の1つです。接種を促すことはもちろん、福利厚生の一環として接種代を一部補助したり、企業に医師を招いて集団接種を行うなどの取り組みを行っている企業もあります。

接種しても必ず罹患しないというわけではありませんが、重症化を防いだり、家庭内での感染を最小限に留めて労働者本人の負担を軽減できる効果も期待できます。

衛生管理者はこういった感染予防の基本行動が職場内で本当に実践され、機能しているかを定期的に点検し、必要に応じて従業員への周知や指導を行うことが求められます。基本に立ち返り、確実な実施を促すことが感染症予防の第一歩です。

さんぽLABでは、インフルエンザの予防策や治療方法について解説した衛生講話資料を公開しております。以下よりPDF形式で無料ダウンロードが可能です👇

3.【視点2】体調不良時のルールと風土が整っているか

視点1と同様に、体調不良時のルールと風土についても今一度立ち返ってみる必要があります。2020~2023年の新型コロナ流行期には、「マスク」「手洗い」「外出自粛」などの徹底した感染症対策が社会全体で実施され、多くの感染症が一時的に抑制されていました。

しかし、感染対策の緩和後はインフルエンザや百日咳、マイコプラズマなど従来の感染症が急増しており、「流行の反動」とも言える状況が続いています。こうした背景を踏まえ、体調不良時に無理をしないことの重要性が改めて問われているのではないでしょうか。

改めて、職場全体で「無理をして出社をしない」という共通認識を持てるようにすることが必要です。

「発熱や咳などの症状がある場合には出社を控える」「早めに医療機関を受診できるよう、うまく在宅勤務を活用する」などのルールを会社として明確に設ける場合は、休業補償や就業規則との整合性なども実務上は検討が必要です。衛生管理者は事業主や人事担当者や各部署のトップと協力し、衛生委員会の場でも積極的に議題にあげるなどして、安心して休める職場づくりに取り組むとよいでしょう。

4.【視点3】集団感染を防ぐ情報共有と初動体制

感染症が疑われるケースが発生した際、初動の遅れが集団感染を招くことがあります。体調不良者の報告ルートや対応フローを全従業員に対して整備・周知し、速やかに隔離・帰宅指示ができる体制を構築しましょう。例えば「体調異常時は上司・衛生管理者に即時連絡」「発熱が確認されたら自宅待機」など、具体的な行動ルール、そしてそれを全従業員が共通認識として持っておくことが必要です。前述した「安心して休める職場づくり」にもつながりますが、体制やルールが形だけあるのではなく、実際に使えるものとして存在するよう、衛生管理者が中心となって働きかけることが必要でしょう。また、情報共有から初動までの即時性を考えると、社内チャットや掲示板など、タイムリーな情報発信手段の整備が有効ですが、個人のプライバシーが損なわれることがないよう、情報開示の範囲や内容については注意が必要です。きちんとプライバシーが守られることが事前に認知されていれば、感染者も安心して報告することができ、その後の対応を迅速に進め、集団感染を防ぐことにつながります。

5.衛生管理者が職場でできる実践アクション

インフルエンザもコロナウイルス感染症も感染経路は飛沫、接触、空気感染となっており、感染拡大防止のために必要なアクションは基本的に同じです。感染リスクが高まる場面として、厚生労働省では以下の5つを挙げています。

①飲酒を伴う懇親会など

②大人数や長時間に及ぶ飲食

③マスクなしでの会話

④狭い空間での共同生活

⑤居場所の切り替わり

また、厚生労働省では、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を公開しています。このようなリスクの高まる場面、それらを回避するためのチェックリストを参考にしつつ、自社の状況に合ったアクションを立案・実施することが求められます。以下のようなアクションを事業主や各部署のトップを通じて行うことが効果的です。

- 社内で感染者が増えつつある場合には、懇親会などは延期・キャンセルしてもらうよう進言する

- 社内で飲食が可能な場所を限定し、例えば会議室や自席などで会話しながらの飲食は避けてもらう

- 出社の際にはマスクを着用してもらう

- 休憩室や更衣室など、閉鎖されがちな空間では定期的に換気をしてもらう

- 感染者数の状況に応じて、部署や企業全体で在宅勤務の頻度を一時的に増やすよう働きかける

また、前述した手洗いや手指消毒、うがい、ワクチン接種といった感染予防の基本行動を、例えば社内のメルマガやポスターなどを作成して注意喚起することも衛生管理者にとって取り組むハードルが低く、かつ効果のあるアクションです。

さんぽLABでは、インフルエンザの予防方法やよくある質問をまとめたリーフレットを公開しております。以下よりPDF形式で無料ダウンロードが可能です👇

6.まとめ:流行期の前こそ、備えとルール見直しを

インフルエンザをはじめとした感染症は、流行が始まってからでは対応が後手に回りがちです。だからこそ、流行前の今こそが、職場の衛生ルールを見直す絶好のタイミングです。基本的な感染予防行動が日常的に機能しているか、体調不良時に無理をさせないルールと職場風土が整っているか、そして万が一感染者が出た場合に備えた初動対応と情報共有体制が構築されているか。これらを点検し、必要に応じて改善することで、職場全体の感染リスクを大きく下げることができます。衛生管理者・安全管理者・事業主それぞれが役割を明確にし、今からインフルエンザ対策に備えることが、健康で安全な職場づくりへの第一歩です。

■執筆/監修

<執筆> 衛生管理者・看護師

<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)

アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問

アズビル株式会社 統括産業医

メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。

代表書籍

『職場のメンタルヘルス入門』

『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』

『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』