「このままでいいのだろうか」「もっと何かできるはずでは?」

30~40代の産業医・産業保健師の中には、経験を積んでいるにもかかわらず、キャリアに対して自信が持てない人も少なくありません。

そんなときに必要なのは、「正解を探す」のではなく、「自分にとっての納得解を見つける」という視点です。

本記事では、キャリアに迷いが生じる理由を整理しながら、「納得のいく働き方」を見つけるためのヒントをお伝えします。

<目次>

1.なぜキャリアに自信が持てなくなるのか

2.「正解探し」の落とし穴

3.モヤモヤの正体は「価値観とのズレ」

4.「納得解」を見つけるための視点

5.キャリアの軸は「納得感」

6.終わりに

1.なぜキャリアに自信が持てなくなるのか

産業医・産業保健師として経験を積んでいても、「このままでいいのか」と迷いを感じる人は少なくありません。 その背景には、以下のような構造的な要因があります。

■キャリアのゴールが見えにくい

産業医や保健師のキャリアは、病院→企業→大学などといった典型的な一本道ではありません。産業医として専門性を高める人もいれば、地域活動や教育・研究、マネジメントに力を入れる人もいます。選択肢が多い分、「自分はこの先どう進むべきか」が曖昧になりやすく、理想のキャリア像を描きにくくなります。また、ロールモデルとなる先輩の情報が少ない職場も多く、将来像が不透明なまま働き続けてしまうのです。

■成果が目に見えにくい

予防や健康管理といった仕事の成果は、基本的に「問題が起きなかったこと」によって現れます。つまり、目立ったトラブルや疾病発生がないほど、実は貢献していることになるのですが、それが「成果」として可視化されることはほとんどありません。

そのため、どれだけ丁寧に支援をしても、「本当に意味があったのか?」と自問しやすく、手応えや達成感が得づらくなります。さらに、評価者側(企業側や上司)が医療職の貢献を正確に理解できていない場合も多く、モチベーションの維持が難しくなることもあります。

■他者との比較による評価の不安

例えば同じ職場で働く管理職や技術職と比較したとき、「自分の貢献はどう位置づけられているのだろう」と不安になることがあります。なぜなら、産業保健の役割や効果は長期的に現れることが多く、「即効性のある成果」を出す他職種と比べて評価が見えづらいからです。また、役職や昇進のペースが他職種に比べて遅かったり、そもそもキャリアパスが明文化されていなかったりする場合、自分の価値を他人と比べてしまいがちです。こうした比較は、過度な自己否定や不安感につながりやすく、自信を揺らがせる原因になります。

このように、キャリアの不安は「自分のせい」ではなく、構造や文化的な側面が大きく関係しています。まずはこの事実を知ることで、「自信が持てないのは当然のこと」と受け止められるようになります。

2.「正解探し」の落とし穴

キャリアに迷ったとき、多くの人が「正解」を探そうとします。しかし、キャリアには絶対的な正解があるわけではないと考えてみましょう。

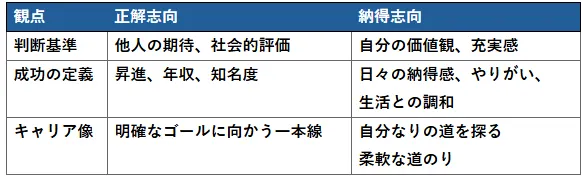

「周囲が評価するキャリア」「一般的に成功とされるキャリア」を追い求めすぎると、自分の価値観や本音が置き去りになってしまいます。 それが、納得感の欠如や迷いを生む原因になります。そこで、「正解志向」と「納得志向」として整理し、図表してみることで、自身の理解が深まるはずです。

【図表1】正解志向と納得志向の違い

「正しいキャリア」にこだわるほど、「正しくない自分」に目が向きやすくなります。だからこそ、正解探しではなく、「自分が納得できる道」を探ることが重要です。

3.モヤモヤの正体は「価値観とのズレ」

キャリアに対するモヤモヤや違和感は、自分の価値観と実際の働き方とのズレから生まれます。

例えば「人と丁寧に向き合いたい」と思っていても、日々の業務が資料作成や会議ばかりだと、満たされなさを感じるかもしれません。また、「社会に貢献している実感を持ちたい」と思っていても、それを実感しにくい環境にいると、やりがいを失ってしまうこともあります。こうしたズレに気づくには、自分の「大切にしたいこと」を棚卸ししてみるのが効果的です。

過去の充実した経験や、逆に「これはやりたくない」と思ったことを振り返ることで、自分なりのキャリアの軸が見えてきます。

4.「納得解」を見つけるための視点

納得のいくキャリアを見つけるためには、いま自分が立っている場所だけで判断するのではなく、視野を広げることが大切です。「今の会社で昇進するしかない」「この働き方を続けるべき」と思い込んでいると、本来の可能性に気づけなくなってしまいます。そこでまずは、キャリアを構成する要素を“分解”して見直してみましょう。

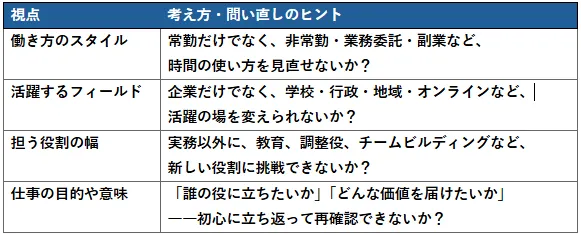

下記の表は、「納得感あるキャリア」を設計するうえで役立つ視点を整理したものです。自身の働き方を柔軟に見直すヒントとしてご活用ください。

【図表2】納得解に近づくためのキャリア視点

こうして「働き方」「場所」「役割」「目的」といった視点で見直してみると、今まで見えていなかった選択肢が浮かび上がってきます。

例えば「人と深く関わることが好き」なら、調整役としての立場にやりがいを感じられるかもしれません。 「健康教育を広めたい」という気持ちがあるなら、外部講師や執筆などの形で貢献できる道もあります。納得解は、与えられるものではなく、自分で見つけていくものだと考えてみてください。「こうあるべき」ではなく、「どうありたいか」を起点にキャリアを考えていくことが大切です。

5.キャリアの軸は「納得感」

納得感とは、「この働き方でいい」「この役割が自分らしい」と思える感覚です。評価や結果に左右されることなく、自分で自分の選択に納得できているかどうか。それが、キャリアの安定感につながります。

納得感を高めるには、小さな積み重ねが大切です。週に1回、自分の行動を振り返ってみたり、他分野の人と交流したりするだけでも、新たな気づきが生まれます。また、副業や地域活動、趣味など、仕事以外の経験もキャリアの一部として捉えると、自分らしさを取り戻すきっかけになります。

6.終わりに

キャリアには「正解」がありません。

どれだけ経験を積んでも、迷いが生まれることはあります。けれど、それは間違いではなく、「次の選択肢を考えるサイン」なのだと思います。特に産業医・産業保健師の仕事は、定型的なキャリアパスが描きにくく、自分で方向性を見出していく必要があります。 だからこそ、「何が正しいか」ではなく、「自分が納得できるか」を軸にして、働き方や役割を選んでいくことが大切です。

他人のペースではなく、自分の価値観に素直に。今あるモヤモヤも、納得解に近づくためのきっかけになります。焦らず、立ち止まりながら、自分らしいキャリアの形を見つけていきましょう。

■執筆/監修

<執筆>

キャリア×ライター山崎

動物用医薬品の営業兼エリアマネージャーとして勤務後、人材業界へ転職。キャリアアドバイザーとして医療領域専門のアドバイザーとして個人の転職支援と法人の採用支援に従事。