短時間の面談で信頼関係を築くのは難しい――そんな悩みを抱える保健指導の現場で、注目されているのが「アドラー心理学」に基づく“勇気づけ”のアプローチです。

本記事では、「嫌われる勇気」でも知られるアドラー心理学の基本的な考え方から、保健指導に活かせる態度(あり方)と具体的な技法(やり方)までをわかりやすく解説します。

相手を変えるのではなく、「人は変われる」という前提に立って関わる勇気づけのコミュニケーションは、限られた時間の中でも相手に安心感と信頼感を与える方法です。保健師・管理栄養士など、保健指導に携わるすべての方に役立つヒントが詰まっています。

※本記事は、2025年2月20日に開催したセミナー「ミレイ先生に聞く!事例で学ぶアドラー流保健指導」の一部を編集したものです。

<目次>

1. アドラー心理学とは?保健指導に活かすための基礎知識

2. アドラー心理学に学ぶ「勇気づけ」の保健指導のあり方

3. アドラー心理学に基づく保健指導の具体的な技法

4. おわりに

1.アドラー心理学とは?保健指導に活かすための基礎知識

■アドラー心理学の基本と現代への影響

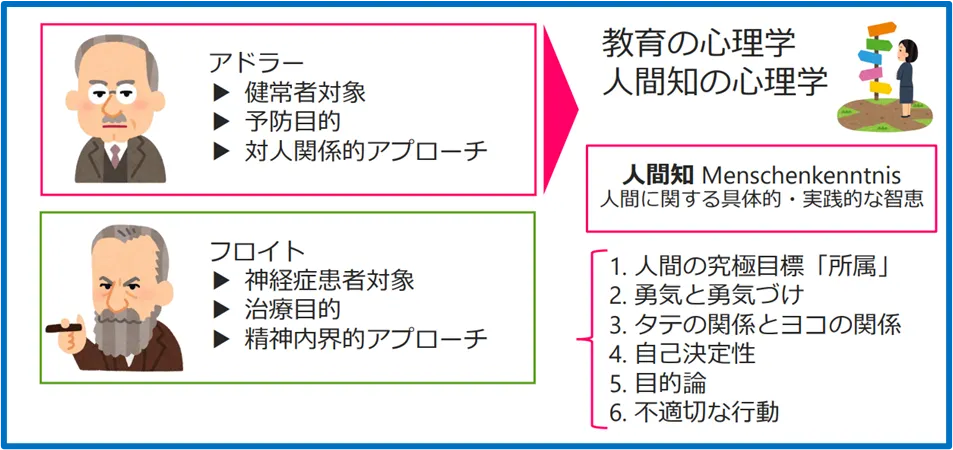

アドラー心理学とは、オーストリア出身の精神科医アルフレッド・アドラーによって提唱された心理学理論です。彼はフロイトやユングと並び、現代臨床心理学の礎を築いた人物のひとりとされています。

2013年に日本でベストセラーとなった『嫌われる勇気』をきっかけに、ビジネスパーソンの間でも広く知られるようになりました。

アドラー心理学の特徴は、「人は変われる」「人は目的を持って行動している」といった前向きな人間観にあります。問題行動の背景にある心理的な目的を理解し、相手の内側にある“共同体感覚(他者とのつながりや貢献感)”を育てていくことを重視します。

■アドラー心理学とフロイトの違い:目的論 vs. 原因論

フロイトは、主に神経症の治療を対象とし、無意識の探求を中心とした「精神内界へのアプローチ」を行っていました。彼の理論は、「過去の体験」に重きを置き、内面を深く掘り下げるものです。

一方で、アドラーは「今ここから未来へ」の視点を大切にします。人の行動には目的があり、その目的に気づくことで行動の変化を促すという考え方です。

2.アドラー心理学に学ぶ「勇気づけ」の保健指導のあり方

■講師

上谷 実礼(産業医)

ヒューマンハピネス株式会社 代表取締役

<経歴>

2000 千葉大学医学部医学科卒業 医師国家試験合格

千葉大学医学部附属病院などで臨床研修

2004 千葉大学大学院医学研究院社会医学系研究室

助教・講師、産業医の実務に従事、博士号取得

2010 労働衛生コンサルタント国家試験合格

2011 ヒューマンハピネス(株)設立、代表取締役就任

2021 公認心理師国家試験合格

2023 アドラー・コミュニケーション研究所(ACL)設立

<主な専門分野>

- ポリヴェーガル理論をビジネスの現場に活かす

- マネジメント/リーダーシップ

- 評価面談トレーニング

- フィードバックトレーニング

- 心理的安全性

- レジリエンス

- チームビルディング

- テレワークマネジメント

- メンタルヘルス

- セルフケア/ラインケア